Senyum Di Pelantikan

Hari itu langit ibu kota tampak biru jernih. Ribuan orang berkumpul di alun alun besar yang menghadap istana negara. Kamera televisi dari berbagai stasiun menyorot panggung megah yang dipenuhi hiasan bunga putih dan bendera berkibar. Musik orkestra mengalun, memberi nuansa khidmat bercampur euforia. Semua mata menunggu sosok yang akan melangkah keluar dari pintu istana, sosok yang baru saja memenangkan pemilihan dengan dukungan rakyat hampir mutlak.

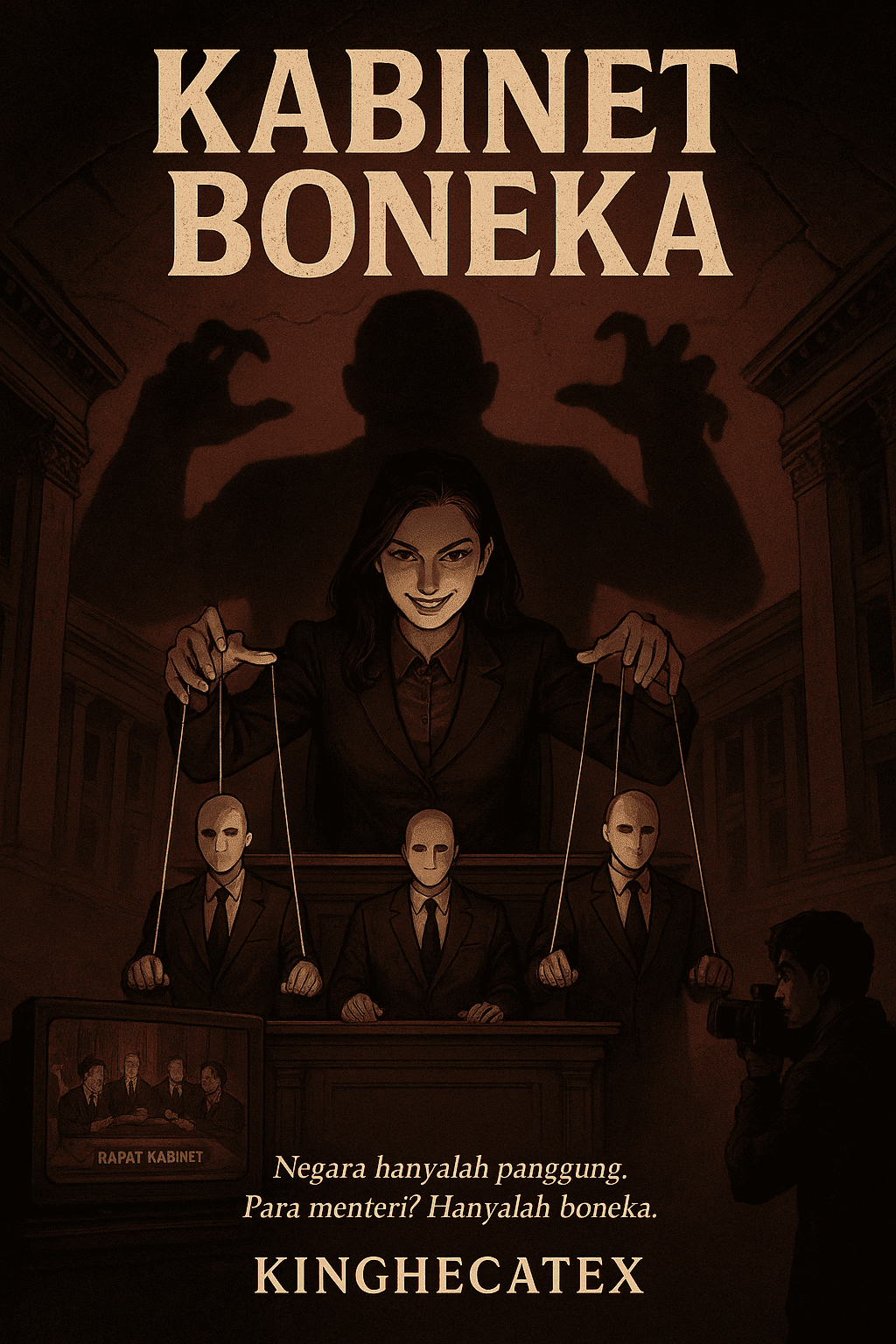

Pintu terbuka. Dari dalam muncul seorang wanita berusia tiga puluhan awal, anggun dengan setelan jas putih yang memancarkan wibawa. Itulah Aveline, presiden termuda yang pernah dimiliki negeri itu. Wajahnya tenang, senyumnya manis, dan langkahnya mantap. Sorak sorai meledak, bendera dikibarkan, dan kamera menyorot setiap gerakannya. Seolah seluruh bangsa sedang jatuh cinta pada citra sempurna itu.

Aveline berdiri di podium. Senyumnya tak berubah, meski di balik tatapan matanya tersembunyi sesuatu yang tak terlihat oleh rakyat. Mikrofon menangkap suaranya yang jernih. Ia mengucapkan sumpah jabatan dengan penuh keyakinan. Ia berjanji mengabdi pada rakyat, menjaga keadilan, dan membawa negara menuju masa depan yang lebih cerah. Kata kata itu membuat publik semakin terpikat.

Namun di balik semua kemegahan, ada sebuah kebenaran yang tidak disiarkan kamera. Jauh di bawah tanah istana, di sebuah ruangan sempit berlapis besi, beberapa orang duduk terikat di kursi dengan rantai besi membelenggu tangan mereka. Wajah wajah itu bukan orang biasa. Mereka adalah para menteri asli, orang orang pilihan yang seharusnya berdiri di samping presiden hari itu. Tetapi kini mereka hanya bisa menunduk dalam keputusasaan.

Seorang pria paruh baya dengan jas kusut mencoba berteriak, namun mulutnya dibungkam kain. Matanya memandang layar televisi kecil di sudut ruangan yang menayangkan pelantikan di atas. Ia melihat dirinya digantikan oleh orang lain. Sosok asing berdiri di samping Aveline, memerankan dirinya dengan percaya diri. Pria itu ingin meraung, namun hanya suara serak yang keluar di balik kain pengikat.

Di atas panggung, Aveline melambaikan tangan. Senyum itu tampak tulus bagi jutaan mata yang menyaksikan. Ia tahu betul bagaimana memainkan mimik wajah, bagaimana menampilkan pesona yang meyakinkan. Namun dalam hatinya, ia sedang menertawakan mereka yang terikat di ruang bawah tanah.

Salah satu kamera televisi menangkap close up wajahnya. Senyum itu indah, mata itu bersinar. Tetapi dalam sepersekian detik, saat tatapan itu sedikit menajam, ada kilatan dingin yang tak bisa ditangkap oleh penonton biasa. Seolah di balik cahaya itu ada kegelapan yang bersemayam.

Sorak sorai menggema. Para undangan menepuk tangan. Para pemimpin dunia yang hadir sebagai tamu kehormatan mengangguk penuh hormat. Mereka memandang Aveline sebagai simbol generasi baru pemimpin muda yang membawa harapan. Tak seorang pun mencurigai bahwa semua yang mereka lihat hanyalah bagian dari panggung besar yang sudah lama ia rancang.

Selesai upacara, Aveline melangkah masuk kembali ke dalam istana dengan anggun. Kamera televisi berhenti menyorot ketika pintu tertutup. Begitu ia melewati koridor panjang, langkahnya berubah lebih cepat, senyumnya menghilang, dan tatapannya menjadi tajam. Seorang ajudan menghampiri sambil membungkuk.

“Ibu Presiden, segalanya berjalan sempurna.”

“Tentu saja. Tidak ada yang lebih sempurna dari sebuah pertunjukan ketika penonton percaya sepenuhnya.”

Ia lalu berbelok ke sebuah pintu kecil yang dijaga dua prajurit. Setelah memberi kode, pintu dibuka, memperlihatkan tangga menurun ke bawah tanah. Langkahnya bergaung di sepanjang lorong batu. Di sana udara lembap, bau karat bercampur keringat memenuhi ruangan.

Saat pintu besi dibuka, para menteri asli mengangkat kepala. Mata mereka penuh ketakutan sekaligus amarah. Aveline berdiri di ambang pintu, senyumnya kembali muncul, kali ini berbeda dari yang tadi di panggung. Senyum ini dingin, kejam, penuh kepuasan.

“Selamat sore bapak bapak dan ibu ibu. Terima kasih sudah ikut menyaksikan pelantikan saya. Bagaimana menurut kalian. Apakah pengganti kalian bermain dengan baik.”

Mereka hanya bisa mendesis. Salah satu menteri wanita mencoba memaki, namun suaranya teredam kain di mulutnya. Aveline terkekeh kecil.

“Tenang saja. Kalian tetap punya peran penting dalam panggung saya. Hanya saja bukan lagi di atas sana. Kalian penonton khusus. Penonton yang tidak bisa keluar dari kursi.”

Ia berjalan perlahan mengitari mereka, seakan seorang sutradara sedang menilai para aktor yang gagal dalam audisi.

Sementara itu di luar istana, seorang jurnalis muda bernama Ezra berdiri di antara kerumunan wartawan. Ia menatap layar kameranya, memperbesar wajah para menteri yang berdiri di samping Aveline. Ada sesuatu yang mengganggunya. Senyum mereka terlihat kaku, gerakan mereka terlalu sempurna seperti sedang membaca naskah. Ezra mengernyit, merasakan ada sesuatu yang janggal.

Namun kerumunan masih bersorak. Televisi menyiarkan cuplikan ulang sumpah jabatan Aveline berkali kali. Wajah cantiknya memenuhi layar di seluruh negeri. Rakyat percaya mereka baru saja menyaksikan lahirnya pemimpin harapan.

Di ruang bawah tanah, Aveline menutup pintu dengan senyum puas. Ia tahu permainan barunya baru saja dimulai.

Malam itu, kota dipenuhi pesta perayaan. Kembang api meledak di udara. Lagu kebangsaan diputar di jalan jalan. Semua orang larut dalam euforia. Namun di balik cahaya gemerlap itu, istana menyimpan rahasia gelap.

Aveline duduk di ruang kerjanya, meletakkan setumpuk dokumen di meja. Ia membuka satu map berisi nama nama aktor yang akan memerankan para menteri dalam waktu panjang ke depan. Mereka direkrut dari berbagai latar belakang. Ada mantan komedian, aktor teater kecil, bahkan seorang penyanyi gagal. Semua dipoles untuk memainkan peran mereka dengan sempurna.

Sambil menandai beberapa nama, Aveline tertawa pelan. “Dunia ini seperti panggung teater. Dan aku adalah sutradaranya.”

Senyum itu kembali terlukis. Senyum yang sama seperti siang tadi di panggung pelantikan. Senyum yang membuat rakyat percaya. Senyum yang membuat dunia menunduk kagum.

Namun jauh di bawah sana, rantai berderit, jeritan teredam terdengar samar, menjadi musik latar yang hanya ia nikmati sendiri.

Pertunjukan baru saja dimulai.

Pintu terbuka. Dari dalam muncul seorang wanita berusia tiga puluhan awal, anggun dengan setelan jas putih yang memancarkan wibawa. Itulah Aveline, presiden termuda yang pernah dimiliki negeri itu. Wajahnya tenang, senyumnya manis, dan langkahnya mantap. Sorak sorai meledak, bendera dikibarkan, dan kamera menyorot setiap gerakannya. Seolah seluruh bangsa sedang jatuh cinta pada citra sempurna itu.

Aveline berdiri di podium. Senyumnya tak berubah, meski di balik tatapan matanya tersembunyi sesuatu yang tak terlihat oleh rakyat. Mikrofon menangkap suaranya yang jernih. Ia mengucapkan sumpah jabatan dengan penuh keyakinan. Ia berjanji mengabdi pada rakyat, menjaga keadilan, dan membawa negara menuju masa depan yang lebih cerah. Kata kata itu membuat publik semakin terpikat.

Namun di balik semua kemegahan, ada sebuah kebenaran yang tidak disiarkan kamera. Jauh di bawah tanah istana, di sebuah ruangan sempit berlapis besi, beberapa orang duduk terikat di kursi dengan rantai besi membelenggu tangan mereka. Wajah wajah itu bukan orang biasa. Mereka adalah para menteri asli, orang orang pilihan yang seharusnya berdiri di samping presiden hari itu. Tetapi kini mereka hanya bisa menunduk dalam keputusasaan.

Seorang pria paruh baya dengan jas kusut mencoba berteriak, namun mulutnya dibungkam kain. Matanya memandang layar televisi kecil di sudut ruangan yang menayangkan pelantikan di atas. Ia melihat dirinya digantikan oleh orang lain. Sosok asing berdiri di samping Aveline, memerankan dirinya dengan percaya diri. Pria itu ingin meraung, namun hanya suara serak yang keluar di balik kain pengikat.

Di atas panggung, Aveline melambaikan tangan. Senyum itu tampak tulus bagi jutaan mata yang menyaksikan. Ia tahu betul bagaimana memainkan mimik wajah, bagaimana menampilkan pesona yang meyakinkan. Namun dalam hatinya, ia sedang menertawakan mereka yang terikat di ruang bawah tanah.

Salah satu kamera televisi menangkap close up wajahnya. Senyum itu indah, mata itu bersinar. Tetapi dalam sepersekian detik, saat tatapan itu sedikit menajam, ada kilatan dingin yang tak bisa ditangkap oleh penonton biasa. Seolah di balik cahaya itu ada kegelapan yang bersemayam.

Sorak sorai menggema. Para undangan menepuk tangan. Para pemimpin dunia yang hadir sebagai tamu kehormatan mengangguk penuh hormat. Mereka memandang Aveline sebagai simbol generasi baru pemimpin muda yang membawa harapan. Tak seorang pun mencurigai bahwa semua yang mereka lihat hanyalah bagian dari panggung besar yang sudah lama ia rancang.

Selesai upacara, Aveline melangkah masuk kembali ke dalam istana dengan anggun. Kamera televisi berhenti menyorot ketika pintu tertutup. Begitu ia melewati koridor panjang, langkahnya berubah lebih cepat, senyumnya menghilang, dan tatapannya menjadi tajam. Seorang ajudan menghampiri sambil membungkuk.

“Ibu Presiden, segalanya berjalan sempurna.”

“Tentu saja. Tidak ada yang lebih sempurna dari sebuah pertunjukan ketika penonton percaya sepenuhnya.”

Ia lalu berbelok ke sebuah pintu kecil yang dijaga dua prajurit. Setelah memberi kode, pintu dibuka, memperlihatkan tangga menurun ke bawah tanah. Langkahnya bergaung di sepanjang lorong batu. Di sana udara lembap, bau karat bercampur keringat memenuhi ruangan.

Saat pintu besi dibuka, para menteri asli mengangkat kepala. Mata mereka penuh ketakutan sekaligus amarah. Aveline berdiri di ambang pintu, senyumnya kembali muncul, kali ini berbeda dari yang tadi di panggung. Senyum ini dingin, kejam, penuh kepuasan.

“Selamat sore bapak bapak dan ibu ibu. Terima kasih sudah ikut menyaksikan pelantikan saya. Bagaimana menurut kalian. Apakah pengganti kalian bermain dengan baik.”

Mereka hanya bisa mendesis. Salah satu menteri wanita mencoba memaki, namun suaranya teredam kain di mulutnya. Aveline terkekeh kecil.

“Tenang saja. Kalian tetap punya peran penting dalam panggung saya. Hanya saja bukan lagi di atas sana. Kalian penonton khusus. Penonton yang tidak bisa keluar dari kursi.”

Ia berjalan perlahan mengitari mereka, seakan seorang sutradara sedang menilai para aktor yang gagal dalam audisi.

Sementara itu di luar istana, seorang jurnalis muda bernama Ezra berdiri di antara kerumunan wartawan. Ia menatap layar kameranya, memperbesar wajah para menteri yang berdiri di samping Aveline. Ada sesuatu yang mengganggunya. Senyum mereka terlihat kaku, gerakan mereka terlalu sempurna seperti sedang membaca naskah. Ezra mengernyit, merasakan ada sesuatu yang janggal.

Namun kerumunan masih bersorak. Televisi menyiarkan cuplikan ulang sumpah jabatan Aveline berkali kali. Wajah cantiknya memenuhi layar di seluruh negeri. Rakyat percaya mereka baru saja menyaksikan lahirnya pemimpin harapan.

Di ruang bawah tanah, Aveline menutup pintu dengan senyum puas. Ia tahu permainan barunya baru saja dimulai.

Malam itu, kota dipenuhi pesta perayaan. Kembang api meledak di udara. Lagu kebangsaan diputar di jalan jalan. Semua orang larut dalam euforia. Namun di balik cahaya gemerlap itu, istana menyimpan rahasia gelap.

Aveline duduk di ruang kerjanya, meletakkan setumpuk dokumen di meja. Ia membuka satu map berisi nama nama aktor yang akan memerankan para menteri dalam waktu panjang ke depan. Mereka direkrut dari berbagai latar belakang. Ada mantan komedian, aktor teater kecil, bahkan seorang penyanyi gagal. Semua dipoles untuk memainkan peran mereka dengan sempurna.

Sambil menandai beberapa nama, Aveline tertawa pelan. “Dunia ini seperti panggung teater. Dan aku adalah sutradaranya.”

Senyum itu kembali terlukis. Senyum yang sama seperti siang tadi di panggung pelantikan. Senyum yang membuat rakyat percaya. Senyum yang membuat dunia menunduk kagum.

Namun jauh di bawah sana, rantai berderit, jeritan teredam terdengar samar, menjadi musik latar yang hanya ia nikmati sendiri.

Pertunjukan baru saja dimulai.

Other Stories

Bungkusan Rindu

Setelah kehilangan suami tercintanya karena ganasnya gelombang laut, Anara kembali menerim ...

Autumns Journey

Akhirnya, Henri tiba juga di lantai sepuluh Apartemen Thamrin. Seluruh badannya terasa p ...

Melepasmu Untuk Sementara

Perjalanan meraih tujuan tidaklah mudah, penuh rintangan dan cobaan yang hampir membuat me ...

Prince Reckless Dan Miss Invisible

Naes, yang insecure dengan hidupnya, bertemu dengan Raka yang insecure dengan masa depann ...

Mozarella (bukan Cinderella)

Moza tinggal di Panti Asuhan Muara Kasih Ibu sejak ia pertama kali melihat dunia. Seseora ...

Cinta Satu Paket

Renata ingin pasangan kaya demi mengangkat derajat dirinya dan ibunya. Berbeda dari sahaba ...