Menguji Mahesa

Seminggu setelah masa perkenalan siswa baru dimulai, nama Mahera sudah jadi bahan pembicaraan seisi sekolah. Dari lorong kelas sampai kantin, gosip tentangnya beredar cepat.

“Eh, rambutnya kemarin abu-abu, sekarang udah golden brown aja!”

“Gila, aman tuh rambutnya?”

“Seragamnya kayak model, bukan anak sekolah…”

Entah karena keberaniannya yang frontal atau karena penampilannya yang selalu berubah-ubah, Mahera dengan cepat jadi pusat perhatian. Rambut yang gonta-ganti warna, seragam yang dimodifikasi seenaknya, tas berbentuk unik yang tak pernah sama setiap hari, sampai cara bicaranya yang lugas—semuanya bikin orang penasaran.

Ketika ditanya apakah rambutnya baik-baik saja, Mahera hanya tertawa. “Santai aja, gue punya salon pribadi di rumah. Kapan-kapan gue ajak tur deh,” katanya enteng. Janji itu malah membuat teman-temannya semakin penasaran, seakan rumah Mahera adalah markas rahasia.

Banyak cowok mencoba mendekat, mencari cara untuk mencuri perhatian. Tapi Mahera bukan tipe yang mudah digoda. Dengan gaya savage-nya, ia memasang syarat aneh,

“Kalau mau dekat sama gue, coba kenalin gue dengan mata tertutup. Kalau gagal, get out!”

Satu kakak kelas, yang katanya populer karena ayahnya seorang Komite Sekolah bernama Samuel, merasa tertantang.

“Gampang. Gue coba!” katanya sambil menutup matanya. Kerumunan siswa langsung bersorak, menunggu apa yang akan terjadi.

Mahera mendekat dengan wajah tanpa dosa. “Oke. Then… kiss me.”

Sorakan pecah. “Woooooo!” Aula kelas berubah jadi panggung hiburan dadakan.

Samuel, tersulut gengsi, meraih wajah di depannya dengan yakin. Tapi begitu ia membuka mata—alih-alih bibir Mahera, yang ada justru wajah Dito—salah satu cowok sekelas mereka—dengan ekspresi konyol menunggu ciuman. Tawa meledak di seluruh ruangan.

Wajah Samuel memerah, buru-buru menoleh ke sekeliling. Pandangannya akhirnya jatuh pada Mahera, yang santai duduk di bangku depan Mahesa, sambil menahan tawa dan menatapnya dengan tatapan mengejek.

“Get out of here. Jangan sok deketin gue lagi,” kata Mahera dingin.

Bel masuk berbunyi tepat waktu, menyelamatkan Samuel dari ejekan lebih lanjut. Kerumunan bubar, tapi suara cekikikan masih mengikuti langkahnya.

Mahera kemudian menoleh pada Mahesa. Ia menyipitkan mata, lalu bersuara renyah, “Oit, tebak siapa?”

Ia memasang wajah lucu—lidah menjulur, pipi menggembung. Butuh sepersekian detik, tapi Mahesa akhirnya menjawab pelan, “Mahera.”

Seketika senyum lebar mengembang di wajah Mahera. Ia tidak menyangka cowok dingin itu bisa menebak dengan cepat.

Jam istirahat, Mahesa memilih duduk di pojok kafetaria. Sementara siswa lain berisik dengan obrolan dan tawa, ia asyik dengan buku tipis di tangannya, novel berjudul The Light of Soul karya Baskara—kisah tentang seorang buta yang mencoba melihat dunia dengan cara lain.

Begitu larutnya Mahesa, ia bahkan tak sadar bahwa buah apelnya menghilang dari atas meja. Baru saat hendak meraihnya, ia mendapati seorang cewek duduk di depannya, sudah menggigit apel itu dengan santai.

Rambutnya panjang bergelombang, wajahnya dihiasi freckles, benar-benar seperti siswi bergaya Amerika. Mahesa menatap cukup lama—sekitar lima belas detik—sebelum akhirnya suara yang khas itu terdengar.

“Oit, lama banget!”

“Mahera,” jawab Mahesa akhirnya.

Mahera terkekeh puas. Ia menyandarkan dagu di tangan. “Lihat? Lo bisa kenalin gue! Cocok banget nih, fix lo harus jadi pacar gue.”

Mahesa langsung tersedak. “Hah?!” Ia tak percaya. Baru seminggu kenal, Mahera sudah frontal menawarkan pacaran. Tanpa pikir panjang, ia beranjak pergi, meninggalkan Mahera yang masih mengikutinya dari belakang sambil tertawa.

Di tengah perjalanan keluar kafetaria, langkah Mahera terhenti. Sekelompok kakak kelas cewek menghadangnya. Salah satunya, Sela, membawa ember penuh air.

Tanpa peringatan, air disiramkan tepat ke tubuh Mahera. Make-up yang ia poles dengan rapi luntur, rambut bergelombangnya yang baru dicatok kembali lepek. Sorakan kecil terdengar di sekitar mereka.

“Berani-beraninya lo malu-maluin Kak Samuel!” bentak Sela.

Mahera mendengus, memelototi badge nama Samuel di seragamnya yang lewat tak jauh dari situ. Jadi ini dalangnya.

Sela menatapnya sinis. “Sok cantik banget lo. Emang lo laku? Cewek norak gini mana ada yang mau.”

Mahera menyeringai, lalu menunjuk ke arah Mahesa yang baru saja menaruh piring kotornya. “Ada, tuh. Itu pacar gue! Mahesaaa!” panggilnya manja.

Mahesa menoleh karena mendengar namanya, tapi ekspresinya ragu. Seakan tak mengenali Mahera dalam versi “asli”-nya yang basah kuyup. Tatapan bingung yang seolah tak ingin ikut campur itu membuat dada Mahera panas.

Kesempatan itu dimanfaatkan Sela. Dorongan keras membuat tubuh Mahera membentur tembok. Namun, alih-alih terjatuh, ia memutar tubuh dengan tumpuan di dinding lalu menghantam perut Sela dengan tendangan cepat.

“Ugh!” Sela terjengkang, meringis kesakitan.

Mahera tersenyum puas, menepuk-nepuk rok seragamnya. “Kalau butuh biaya perawatan, kirim aja nomor rekening lo.”

Sebelum pergi, ia sempat melayangkan tatapan tajam ke arah Mahesa—yang masih terbelalak shock.

Kembali ke kelas, Mahera mengganti seragam basahnya dengan pakaian olahraga. Seakan tak terjadi apa-apa, ia duduk santai saat Ms. Anna masuk membawa tugas baru.

“Untuk proyek sosial kali ini,” jelas Ms. Anna, “kalian akan dibagi berpasangan. Setiap tim harus mengenali semua siswa di kelas dengan cara unik, lalu juga guru-guru penting di mata pelajaran inti. Kita sebut ini Pohon Sosial William National Academy.”

Murid-murid riuh, sebagian langsung mencari pasangan. Tapi Mahera, masih diliputi mood buruk, mengangkat tangan malas. “Miss, gue nggak mau kelompok sama siapa pun.”

Ms. Anna menatapnya tajam, tapi sebelum bisa menegur lebih lanjut, bel sekolah berbunyi. Mahera langsung berdiri, meraih tasnya, dan melangkah keluar kelas tanpa menoleh.

Hari itu, sekali lagi, nama Mahera semakin trending. Kali ini bukan hanya karena penampilannya, tapi juga karena berani melawan kakak kelas.

Malam itu, di kamar bercat putih yang lampunya redup dengan pancaran bima sakti dari proyektor lampu tidur, Mahera mengurung diri. Ia menyalakan musik pelan, bukan untuk didengar, tapi sekadar menemani lamunannya. Setelah seharian di sekolah dengan segala sorotan dan sorak sorai, pikirannya kembali pada satu hal: Mahesa. Cowok yang wajahnya selalu terlihat asing, bahkan bagi dirinya sendiri. Prosopagnosia, kata itu berputar-putar di benaknya, seolah jadi teka-teki yang harus ia pecahkan.

Untuk mengalihkan pikirannya, Mahera membuka ponsel. Grup chat kelas yang baru dibuat ramai bukan main. Notifikasi bertaburan.

“Halo semua, gue Fira. Suka drakor, jangan ganggu jam tayang.”

“Rio nih, kalau butuh striker futsal, chat gue.”

“Rani disini, hobinya tidur di kelas.”

Mahera tersenyum simpul, lalu jemarinya menari di layar.

“Mahera<3 si rambut seribu warna.”

Balasan datang beruntun. Ada yang bilang keren, ada yang nyinyir, ada juga yang kasih emot ngakak. Mahera menikmatinya, merasa jadi pusat orbit yang semua orang pasti penasaran.

Tapi matanya berhenti di satu hal. Satu akun asing. Nomor tanpa nama, tanpa foto profil, hanya kosong. Tak pernah ikut nimbrung, tapi selalu jadi yang pertama membaca semua pesan. Seperti bayangan yang diam-diam mengintip dari balik pintu.

Mahera menajamkan pandangan. Itu pasti Mahesa.

Ia membuka nomor itu seakan mau mengirimnya pesan. Tiba-tiba muncul tulisan: sedang mengetik… Padahal ia belum pernah ada riwayat chat dengan nomor itu. Dan dalam satu detik berikutnya, pesan singkat masuk.

Mahesa: Save ya.

Hanya itu. Dingin, pendek, tanpa basa-basi.

Mahera melotot. “Apaan, cowok ini bener-bener minimalis banget sih,” gumamnya. Dengan cepat ia membalas dengan emoticon jempol.

Tapi ketika mau menyimpan kontak itu, ia bimbang. Nama apa yang harus dipakai? Prosopagnosia Boy? Robot Cool? Mister Serius? Ia malah makin pusing, menutup aplikasi tanpa menyimpannya.

Esoknya, cahaya matahari menembus kaca jendela kelas. Pelajaran Antropologi pertama dimulai. Banyak yang salah kira, mengira pelajaran itu hanya membahas anatomi manusia seperti IPA.

Mr. Chad, guru berwibawa dengan kacamata tipisnya, membuka buku.

“Antropologi,” katanya, “adalah ilmu tentang manusia. Tentang siapa kita. Dari bentuk tubuh, sosial, hingga pikiran yang kita ciptakan.”

Mahera, dengan gaya “baddie” ala barbie antagonis—ponytail tinggi, poni dikepang kecil—duduk tegak. Meski tampilannya nyentrik, ia menyimak penuh.

“Wajah,” lanjut Mr. Chad, “adalah identitas pertama. Coba bayangkan, kalau kalian tidak bisa mengingat wajah orang lain. Betapa repotnya hidup, kan?”

Kelas meledak tawa. Ada yang nyeletuk, “Iya dong, mau cari pacar aja pasti lihat wajahnya dulu, Mister.”

Semua tertawa. Semua, kecuali satu orang. Mahesa menunduk, berusaha tenggelam di balik bayangannya sendiri. Tangannya mengepal, seakan ingin menghapus dirinya dari ruangan itu.

Mahera menoleh cepat. Ia melihatnya—cowok itu tak ikut tertawa. Dadanya berdesir.

Mr. Chad tersenyum, menunjuk ke arah kelas.

“Coba, kalian pasti bisa mengenali teman-teman sekelas meski dari jauh, hanya dari wajah. Betul?”

Semua murid mengangguk.

Mahera mendengus. Ia tak tahan hingga mengangkat tangannya—izin berbicara.

“Mr. Chad, bukannya memang ada kondisi nggak bisa ngenalin orang? Amnesia, Alzheimer… dan mungkin prosopagnosia gitu? Atau jangan-jangan pada belum belajar nih?”

Kelas langsung hening. Ucapan Mahera bagai tamparan halus.

Mahesa mendongak, menatap Mahera. Wajahnya samar, masih berubah-ubah di kepalanya. Tapi suaranya—lantang, tegas, khas—langsung menembus keraguan.

“Oit, kok diem?” sambung Mahera, suaranya penuh tantangan.

Mahesa mengerjap. Dalam sepersekian detik, ia mengenali. Itu Mahera.

Mr. Chad terbatuk kecil, agak kikuk.

“Kamu benar. Saya hanya bermaksud memberi contoh. Tapi memang, bagi sebagian orang, ini realitas. Terima kasih sudah mengingatkan.”

Kelas kembali tenang, tapi dalam hati Mahesa ada sesuatu yang bergetar.

Bel berganti. Ms. Anna masuk sebentar, memberi pengumuman.

“Besok pagi, daftar pasangan tim sudah harus ada di meja saya. Ingat, proyek Pohon Sosial William National Academy bukan main-main. Kalian harus bisa mengenali semua siswa di kelas dengan cara unik."

Keluhan terdengar. Ada yang belum punya tim, ada yang langsung bisik-bisik mencari pasangan.

Mahera cuek. Ia berkemas dengan cepat, jelas ingin segera ke kantin. Beberapa teman langsung menghampirinya.

“Mahera, setim sama gue ya?”

“Gue juga dong. Lo kan gampang deket sama guru.”

Mahera hanya menjawab dengan senyum malas, tak memberi kepastian.

Di sisi lain, Mahesa sedang menutup bukunya ketika seorang cowok berbadan gempal mendekat. Jam tangan merah di pergelangan tangannya mengkilat. Mahesa mengingatnya. Ini pasti Dito. Cowok yang waktu itu hampir dicium Samuel.

“Kenapa, Dit?” tanya Mahesa pelan. Cowok itu diam, ragu-ragu.

Mahesa mencoba meyakinkan diri. “Lo Dito kan? Mau sekelompok sama gue?”

Belum sempat dijawab, suara dari belakang menyambar.

“Eh, gue satu tim sama Erhan. Gue Dito, dia Dimas. Kita bukan kembar, bro. Masa sih kita mirip?”

Mahesa terdiam. Dadanya sesak. Salah. Lagi-lagi salah. Nafasnya tersengal. Wajah-wajah di kelas mendadak kabur, berubah-ubah, seperti topeng yang berganti tanpa henti.

Namun di tengah kekacauan itu, ada satu suara lantang, sinis, tapi sekaligus menyelamatkan.

“Yaelah, lo berdua sama-sama segentong, mana bisa Mahesa bedain. Lagian lo, Dim, ngapain sih pinjem-pinjem jamnya si Dito? Norak banget. Mending ke toko kakek gue, gue kasih diskon lima puluh persen.”

Tawa pecah di kelas. Sorot mata yang tadinya menusuk Mahesa langsung beralih ke Mahera.

“Oit, satu tim sama gue ya,” tambah Mahera tanpa menoleh pada Mahesa.

Mahesa mengangkat kepalanya. Ia melihat Mahera menjauh, tapi sempat melambai ke belakang. Isyarat kecil: semua aman, gue cover lo.

Mahesa terdiam. Ia tahu, ia tak punya pilihan lain.

“Beneran tuh diskon 50%?” tanya Dimas dengan wajah excited.

“Iya beneran.” Mahera santai.

“Satu jam harganya berapa?” tanya Dito ikut nimbrung.

“500 ribu aja, barang impor.”

“Yaelah, Maheraaa…” seru mereka kompak, kecewa.

Tawa kembali pecah.

Di tengah keramaian itu, Mahesa hanya menunduk. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa hangat. Untuk pertama kalinya, di balik kabut wajah yang tak pernah jelas, ada satu cahaya yang selalu bisa ia temukan.

“Eh, rambutnya kemarin abu-abu, sekarang udah golden brown aja!”

“Gila, aman tuh rambutnya?”

“Seragamnya kayak model, bukan anak sekolah…”

Entah karena keberaniannya yang frontal atau karena penampilannya yang selalu berubah-ubah, Mahera dengan cepat jadi pusat perhatian. Rambut yang gonta-ganti warna, seragam yang dimodifikasi seenaknya, tas berbentuk unik yang tak pernah sama setiap hari, sampai cara bicaranya yang lugas—semuanya bikin orang penasaran.

Ketika ditanya apakah rambutnya baik-baik saja, Mahera hanya tertawa. “Santai aja, gue punya salon pribadi di rumah. Kapan-kapan gue ajak tur deh,” katanya enteng. Janji itu malah membuat teman-temannya semakin penasaran, seakan rumah Mahera adalah markas rahasia.

Banyak cowok mencoba mendekat, mencari cara untuk mencuri perhatian. Tapi Mahera bukan tipe yang mudah digoda. Dengan gaya savage-nya, ia memasang syarat aneh,

“Kalau mau dekat sama gue, coba kenalin gue dengan mata tertutup. Kalau gagal, get out!”

Satu kakak kelas, yang katanya populer karena ayahnya seorang Komite Sekolah bernama Samuel, merasa tertantang.

“Gampang. Gue coba!” katanya sambil menutup matanya. Kerumunan siswa langsung bersorak, menunggu apa yang akan terjadi.

Mahera mendekat dengan wajah tanpa dosa. “Oke. Then… kiss me.”

Sorakan pecah. “Woooooo!” Aula kelas berubah jadi panggung hiburan dadakan.

Samuel, tersulut gengsi, meraih wajah di depannya dengan yakin. Tapi begitu ia membuka mata—alih-alih bibir Mahera, yang ada justru wajah Dito—salah satu cowok sekelas mereka—dengan ekspresi konyol menunggu ciuman. Tawa meledak di seluruh ruangan.

Wajah Samuel memerah, buru-buru menoleh ke sekeliling. Pandangannya akhirnya jatuh pada Mahera, yang santai duduk di bangku depan Mahesa, sambil menahan tawa dan menatapnya dengan tatapan mengejek.

“Get out of here. Jangan sok deketin gue lagi,” kata Mahera dingin.

Bel masuk berbunyi tepat waktu, menyelamatkan Samuel dari ejekan lebih lanjut. Kerumunan bubar, tapi suara cekikikan masih mengikuti langkahnya.

Mahera kemudian menoleh pada Mahesa. Ia menyipitkan mata, lalu bersuara renyah, “Oit, tebak siapa?”

Ia memasang wajah lucu—lidah menjulur, pipi menggembung. Butuh sepersekian detik, tapi Mahesa akhirnya menjawab pelan, “Mahera.”

Seketika senyum lebar mengembang di wajah Mahera. Ia tidak menyangka cowok dingin itu bisa menebak dengan cepat.

Jam istirahat, Mahesa memilih duduk di pojok kafetaria. Sementara siswa lain berisik dengan obrolan dan tawa, ia asyik dengan buku tipis di tangannya, novel berjudul The Light of Soul karya Baskara—kisah tentang seorang buta yang mencoba melihat dunia dengan cara lain.

Begitu larutnya Mahesa, ia bahkan tak sadar bahwa buah apelnya menghilang dari atas meja. Baru saat hendak meraihnya, ia mendapati seorang cewek duduk di depannya, sudah menggigit apel itu dengan santai.

Rambutnya panjang bergelombang, wajahnya dihiasi freckles, benar-benar seperti siswi bergaya Amerika. Mahesa menatap cukup lama—sekitar lima belas detik—sebelum akhirnya suara yang khas itu terdengar.

“Oit, lama banget!”

“Mahera,” jawab Mahesa akhirnya.

Mahera terkekeh puas. Ia menyandarkan dagu di tangan. “Lihat? Lo bisa kenalin gue! Cocok banget nih, fix lo harus jadi pacar gue.”

Mahesa langsung tersedak. “Hah?!” Ia tak percaya. Baru seminggu kenal, Mahera sudah frontal menawarkan pacaran. Tanpa pikir panjang, ia beranjak pergi, meninggalkan Mahera yang masih mengikutinya dari belakang sambil tertawa.

Di tengah perjalanan keluar kafetaria, langkah Mahera terhenti. Sekelompok kakak kelas cewek menghadangnya. Salah satunya, Sela, membawa ember penuh air.

Tanpa peringatan, air disiramkan tepat ke tubuh Mahera. Make-up yang ia poles dengan rapi luntur, rambut bergelombangnya yang baru dicatok kembali lepek. Sorakan kecil terdengar di sekitar mereka.

“Berani-beraninya lo malu-maluin Kak Samuel!” bentak Sela.

Mahera mendengus, memelototi badge nama Samuel di seragamnya yang lewat tak jauh dari situ. Jadi ini dalangnya.

Sela menatapnya sinis. “Sok cantik banget lo. Emang lo laku? Cewek norak gini mana ada yang mau.”

Mahera menyeringai, lalu menunjuk ke arah Mahesa yang baru saja menaruh piring kotornya. “Ada, tuh. Itu pacar gue! Mahesaaa!” panggilnya manja.

Mahesa menoleh karena mendengar namanya, tapi ekspresinya ragu. Seakan tak mengenali Mahera dalam versi “asli”-nya yang basah kuyup. Tatapan bingung yang seolah tak ingin ikut campur itu membuat dada Mahera panas.

Kesempatan itu dimanfaatkan Sela. Dorongan keras membuat tubuh Mahera membentur tembok. Namun, alih-alih terjatuh, ia memutar tubuh dengan tumpuan di dinding lalu menghantam perut Sela dengan tendangan cepat.

“Ugh!” Sela terjengkang, meringis kesakitan.

Mahera tersenyum puas, menepuk-nepuk rok seragamnya. “Kalau butuh biaya perawatan, kirim aja nomor rekening lo.”

Sebelum pergi, ia sempat melayangkan tatapan tajam ke arah Mahesa—yang masih terbelalak shock.

Kembali ke kelas, Mahera mengganti seragam basahnya dengan pakaian olahraga. Seakan tak terjadi apa-apa, ia duduk santai saat Ms. Anna masuk membawa tugas baru.

“Untuk proyek sosial kali ini,” jelas Ms. Anna, “kalian akan dibagi berpasangan. Setiap tim harus mengenali semua siswa di kelas dengan cara unik, lalu juga guru-guru penting di mata pelajaran inti. Kita sebut ini Pohon Sosial William National Academy.”

Murid-murid riuh, sebagian langsung mencari pasangan. Tapi Mahera, masih diliputi mood buruk, mengangkat tangan malas. “Miss, gue nggak mau kelompok sama siapa pun.”

Ms. Anna menatapnya tajam, tapi sebelum bisa menegur lebih lanjut, bel sekolah berbunyi. Mahera langsung berdiri, meraih tasnya, dan melangkah keluar kelas tanpa menoleh.

Hari itu, sekali lagi, nama Mahera semakin trending. Kali ini bukan hanya karena penampilannya, tapi juga karena berani melawan kakak kelas.

Malam itu, di kamar bercat putih yang lampunya redup dengan pancaran bima sakti dari proyektor lampu tidur, Mahera mengurung diri. Ia menyalakan musik pelan, bukan untuk didengar, tapi sekadar menemani lamunannya. Setelah seharian di sekolah dengan segala sorotan dan sorak sorai, pikirannya kembali pada satu hal: Mahesa. Cowok yang wajahnya selalu terlihat asing, bahkan bagi dirinya sendiri. Prosopagnosia, kata itu berputar-putar di benaknya, seolah jadi teka-teki yang harus ia pecahkan.

Untuk mengalihkan pikirannya, Mahera membuka ponsel. Grup chat kelas yang baru dibuat ramai bukan main. Notifikasi bertaburan.

“Halo semua, gue Fira. Suka drakor, jangan ganggu jam tayang.”

“Rio nih, kalau butuh striker futsal, chat gue.”

“Rani disini, hobinya tidur di kelas.”

Mahera tersenyum simpul, lalu jemarinya menari di layar.

“Mahera<3 si rambut seribu warna.”

Balasan datang beruntun. Ada yang bilang keren, ada yang nyinyir, ada juga yang kasih emot ngakak. Mahera menikmatinya, merasa jadi pusat orbit yang semua orang pasti penasaran.

Tapi matanya berhenti di satu hal. Satu akun asing. Nomor tanpa nama, tanpa foto profil, hanya kosong. Tak pernah ikut nimbrung, tapi selalu jadi yang pertama membaca semua pesan. Seperti bayangan yang diam-diam mengintip dari balik pintu.

Mahera menajamkan pandangan. Itu pasti Mahesa.

Ia membuka nomor itu seakan mau mengirimnya pesan. Tiba-tiba muncul tulisan: sedang mengetik… Padahal ia belum pernah ada riwayat chat dengan nomor itu. Dan dalam satu detik berikutnya, pesan singkat masuk.

Mahesa: Save ya.

Hanya itu. Dingin, pendek, tanpa basa-basi.

Mahera melotot. “Apaan, cowok ini bener-bener minimalis banget sih,” gumamnya. Dengan cepat ia membalas dengan emoticon jempol.

Tapi ketika mau menyimpan kontak itu, ia bimbang. Nama apa yang harus dipakai? Prosopagnosia Boy? Robot Cool? Mister Serius? Ia malah makin pusing, menutup aplikasi tanpa menyimpannya.

Esoknya, cahaya matahari menembus kaca jendela kelas. Pelajaran Antropologi pertama dimulai. Banyak yang salah kira, mengira pelajaran itu hanya membahas anatomi manusia seperti IPA.

Mr. Chad, guru berwibawa dengan kacamata tipisnya, membuka buku.

“Antropologi,” katanya, “adalah ilmu tentang manusia. Tentang siapa kita. Dari bentuk tubuh, sosial, hingga pikiran yang kita ciptakan.”

Mahera, dengan gaya “baddie” ala barbie antagonis—ponytail tinggi, poni dikepang kecil—duduk tegak. Meski tampilannya nyentrik, ia menyimak penuh.

“Wajah,” lanjut Mr. Chad, “adalah identitas pertama. Coba bayangkan, kalau kalian tidak bisa mengingat wajah orang lain. Betapa repotnya hidup, kan?”

Kelas meledak tawa. Ada yang nyeletuk, “Iya dong, mau cari pacar aja pasti lihat wajahnya dulu, Mister.”

Semua tertawa. Semua, kecuali satu orang. Mahesa menunduk, berusaha tenggelam di balik bayangannya sendiri. Tangannya mengepal, seakan ingin menghapus dirinya dari ruangan itu.

Mahera menoleh cepat. Ia melihatnya—cowok itu tak ikut tertawa. Dadanya berdesir.

Mr. Chad tersenyum, menunjuk ke arah kelas.

“Coba, kalian pasti bisa mengenali teman-teman sekelas meski dari jauh, hanya dari wajah. Betul?”

Semua murid mengangguk.

Mahera mendengus. Ia tak tahan hingga mengangkat tangannya—izin berbicara.

“Mr. Chad, bukannya memang ada kondisi nggak bisa ngenalin orang? Amnesia, Alzheimer… dan mungkin prosopagnosia gitu? Atau jangan-jangan pada belum belajar nih?”

Kelas langsung hening. Ucapan Mahera bagai tamparan halus.

Mahesa mendongak, menatap Mahera. Wajahnya samar, masih berubah-ubah di kepalanya. Tapi suaranya—lantang, tegas, khas—langsung menembus keraguan.

“Oit, kok diem?” sambung Mahera, suaranya penuh tantangan.

Mahesa mengerjap. Dalam sepersekian detik, ia mengenali. Itu Mahera.

Mr. Chad terbatuk kecil, agak kikuk.

“Kamu benar. Saya hanya bermaksud memberi contoh. Tapi memang, bagi sebagian orang, ini realitas. Terima kasih sudah mengingatkan.”

Kelas kembali tenang, tapi dalam hati Mahesa ada sesuatu yang bergetar.

Bel berganti. Ms. Anna masuk sebentar, memberi pengumuman.

“Besok pagi, daftar pasangan tim sudah harus ada di meja saya. Ingat, proyek Pohon Sosial William National Academy bukan main-main. Kalian harus bisa mengenali semua siswa di kelas dengan cara unik."

Keluhan terdengar. Ada yang belum punya tim, ada yang langsung bisik-bisik mencari pasangan.

Mahera cuek. Ia berkemas dengan cepat, jelas ingin segera ke kantin. Beberapa teman langsung menghampirinya.

“Mahera, setim sama gue ya?”

“Gue juga dong. Lo kan gampang deket sama guru.”

Mahera hanya menjawab dengan senyum malas, tak memberi kepastian.

Di sisi lain, Mahesa sedang menutup bukunya ketika seorang cowok berbadan gempal mendekat. Jam tangan merah di pergelangan tangannya mengkilat. Mahesa mengingatnya. Ini pasti Dito. Cowok yang waktu itu hampir dicium Samuel.

“Kenapa, Dit?” tanya Mahesa pelan. Cowok itu diam, ragu-ragu.

Mahesa mencoba meyakinkan diri. “Lo Dito kan? Mau sekelompok sama gue?”

Belum sempat dijawab, suara dari belakang menyambar.

“Eh, gue satu tim sama Erhan. Gue Dito, dia Dimas. Kita bukan kembar, bro. Masa sih kita mirip?”

Mahesa terdiam. Dadanya sesak. Salah. Lagi-lagi salah. Nafasnya tersengal. Wajah-wajah di kelas mendadak kabur, berubah-ubah, seperti topeng yang berganti tanpa henti.

Namun di tengah kekacauan itu, ada satu suara lantang, sinis, tapi sekaligus menyelamatkan.

“Yaelah, lo berdua sama-sama segentong, mana bisa Mahesa bedain. Lagian lo, Dim, ngapain sih pinjem-pinjem jamnya si Dito? Norak banget. Mending ke toko kakek gue, gue kasih diskon lima puluh persen.”

Tawa pecah di kelas. Sorot mata yang tadinya menusuk Mahesa langsung beralih ke Mahera.

“Oit, satu tim sama gue ya,” tambah Mahera tanpa menoleh pada Mahesa.

Mahesa mengangkat kepalanya. Ia melihat Mahera menjauh, tapi sempat melambai ke belakang. Isyarat kecil: semua aman, gue cover lo.

Mahesa terdiam. Ia tahu, ia tak punya pilihan lain.

“Beneran tuh diskon 50%?” tanya Dimas dengan wajah excited.

“Iya beneran.” Mahera santai.

“Satu jam harganya berapa?” tanya Dito ikut nimbrung.

“500 ribu aja, barang impor.”

“Yaelah, Maheraaa…” seru mereka kompak, kecewa.

Tawa kembali pecah.

Di tengah keramaian itu, Mahesa hanya menunduk. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa hangat. Untuk pertama kalinya, di balik kabut wajah yang tak pernah jelas, ada satu cahaya yang selalu bisa ia temukan.

Other Stories

Devils Bait

Berawal dari permainan kartu tarot, Lanasha meramal kalau Adara, Emily, Alody, Kwan Min He ...

Jjjjjj

ghjjjj ...

Kala Cinta Di Dermaga

Saat hatimu patah, di mana kamu akan berlabuh? Bagi Gisel, jawabannya adalah dermaga tua y ...

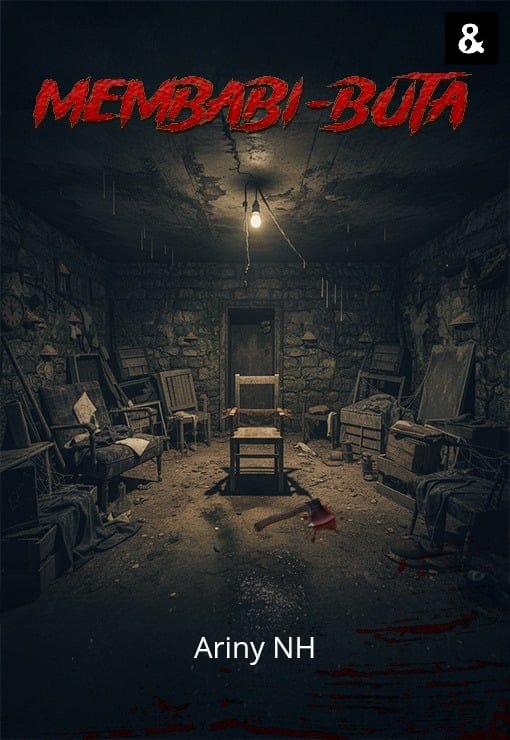

Membabi Buta

Mariatin bekerja di rumah Sundari dan Sulasmi bersama anaknya, Asti. Awalnya nyaman, namun ...

Aku Versi Nanti

Mikha, mahasiswa design semester 7 yang sedang menjalani program magang di sebuah Agency t ...

Cahaya Dalam Ketidakmungkinan

Nara pernah punya segalanya—hidup yang tampak sempurna, bahagia tanpa cela. Hingga suatu ...