13: Ayah Bukan Bang Toyib

[22 Februari 2025 / 14.03 WIB]

Alun-alun kota adalah tempat yang spesial bagi Dona. Dulunya. Sewaktu masih SD, sebulan sekali dia dan Rona pasti diajak ayah dan ibunya ke sana untuk bermain petak umpet, kulineran, atau sekadar nongkrong berempat. Kala itu, ada masa di mana setiap Minggu pagi, Dona selalu ngerengek ke orang tuanya untuk membawanya jalan-jalan ke alun-alun kota.

Sayang, semua itu terjadi satu dekade lalu, dan hari-hari indah itu takkan bisa kembali terulang. Ketika sudah tumbuh dewasa, Dona tidak merasakan koneksi apapun dengan ruang publik ini. Beberapa kali dia pernah datang untuk menghirup udara segar, berharap memori masa kecilnya setidaknya bisa meringankan beban yang dia tanggung. Namun meski duduk di bangku yang sama, dengan pemandangan hamparan rumput yang sama, apa yang dia rasakan sudah berbeda. Bahkan ketika melihat keluarga lain yang mereplika kegiatan yang dulu dia lakukan bersama orang tuanya, yang Dona rasakan justru iri dan hampa.

Hari ini sendiri, perasaan yang dia rasakan... amat campur aduk. Kangen? Tidak juga. Benci? Mungkin, tapi Ayah kandung sendiri. Canggung? Sudah pasti. Penuh pertanyaan? Antara ya dan tidak.

Dona yang duduk di salah satu bangku area sentra kuliner alun-alun termenung dengan tidak nyaman. Kakinya menghentak-hentak lantai, tanda jelas kalau dia tidak sabar sekaligus tidak tenang. Sesuai janji via WhatsApp, Sabtu siang ini, dia akan bertemu kembali dengan ayahnya yang selama dua tahun ini menghilang tanpa jejak. Bulan Desember 2023 adalah kali terakhir Dona mendengar kabar dari ayahnya yang saat itu sudah tinggal ngontrak dengan temannya setelah cerai dengan sang ibu.

Es teh yang Dona pesan sudah tersaji di depannya. Dia sendiri sudah datang dari 10 menit lalu. Di sekitarnya, terlihat ada tiga meja yang terisi. Satu diisi keluarga tiga orang, satu diisi sepasang anak muda yang pacaran, dan satunya lagi diisi seorang pria berseragam batik yang sedang makan siang. Sejauh mata memandang, dia tidak bisa melihat kehadiran ayahnya. Dona sempat terpikir apa jangan-jangan ia tidak jadi datang. Kalau memang tidak jadi, tahu begitu dia tidak usah ambil cuti. Bahkan rasanya, dia akan lebih senang juga kalau masuk kerja di bengkel hari ini.

Baru sejenak Dona berpikir demikian, tiba-tiba ada seorang pria dengan jaket tebal berwarna biru dongker dan celana panjang muncul di belakangnya. Menyadari kehadiran orang itu, Dona langsung terkejut, bukan karena efek jumpscare, tapi karena identitas dan sapaannya.

“Dona? Dona, kan? Apa kabar nak?” Akhirnya datang juga... Ayah Dona membuka tudung jaketnya, sekalian mengembangkan kedua tangannya untuk memeluk sang anak. “Apa kabar kamu, sayang?”

Dona langsung bangkit berdiri dan menyambut pelukan ayahnya. Bau tembakau tercium jelas dari jaket ayahnya, padahal dulu waktu masih serumah, ayahnya ini bukan perokok. Ada juga bau lain yang asing di hidungnya, kalau dari histori, Dona menebak itu bau alkohol. “Baik. Papa sendiri?”

“Papa juga sehat-sehat. Kamu makin tinggi ya. Dulu sepundak Papa aja nggak sampai lho. Sekarang udah hampir sama tingginya. Hahahaha...”

“Iya...”

“Rona... nggak ikut?”

“Oh, nggak... Ada latihan. Dia ikut band dari ekskul sekolah.”

“Oh gitu... Udah SMA dia ya? Jago musik anak Papa ternyata. Kamu sendiri, Don?”

“Kan... aku udah... nggak sekolah, Pa. Dikeluarin, kan?” Sang ayah yang kelihatan bertingkah masih akrab dan ramah dengan anaknya langsung terbungkam. Kedua mata mereka bertatapan, dan dari sorot matanya, Dona bisa tahu kalau ayahnya ini sudah sebegitu lupanya akan anak-anaknya sendiri. Bahkan dari perspektif Dona, sejujurnya dia merasa pria di hadapannya ini sangat SKSD dengannya.

“Oh iya... Papa lupa,” jawab singkat sang ayah diiringi ekspresi canggung.

“Lagian kalau nggak di-DO, udah lulus tahun kemarin.”

“Betuulll...” jawab pria tua itu sekenanya, selagi melangkah untuk duduk di bangku di seberang Dona. Setelah terduduk, Dona baru bisa memperhatikan betul tampilan ayahnya. Dari pakaian yang dipakai, jelas jaket gelap ini berbeda jauh dengan pakaian ayahnya yang dulu suka pakai. Kaos oblong kalau di rumah, kemeja lengan panjang kalau untuk kerja. Wajahnya pun, tidak secerah dulu. Rambut wajah di atas bibir dan di dagunya pun terlihat tidak tercukur habis. Selagi Dona menyeruput tehnya supaya tidak bengong, sang ayah lanjut bertanya, “Ngomong-ngomong... Mama kamu gimana kabarnya? Sehat juga kan?”

DEG! Lagi, lagi, dan lagi. Dalam dada Dona terasa seperti diestrum alat pacu jantung untuk kesekian kalinya dalam seminggu ini. Dia tahu memang ibunya meninggal setelah sang ayah minggat. Bahkan salah satu alasan ibunya meninggal pun juga karena itu. Tapi, masa nggak tahu kabarnya sama sekali? Dalam sepersekian detik, pertanyaan penuh keheranan ini muncul di otaknya. “Mama... Mama kan udah meninggal Pa? Papa nggak tahu ya? Mama udah nggak ada.”

Mendengar jawaban barusan, senyum sok akrab di bibir pria itu menghilang. Kedua matanya terlihat sekian senti terbelalak, dan ia terdiam kurang lebih tiga detik. Tiga detik, sangat sebentar, bukan? Tapi di area makan alun-alun itu, tiga detik sudah setara tiga jam bagi Dona. Ayah Dona kemudian balik bertanya, “...Kapan?”

“Dua tahun lalu. Nggak lama dari kalian cerai,” jawab Dona. Momen kehilangan itu masih begitu jelas di ingatan Dona. Baik runtutan kejadiannya, maupun rasa pedihnya. Untuk menambal informasi yang tidak diketahui sang ayah, Dona pun menjelaskan lebih lanjut. “Aku drop out bulan November, Papa-Mama cerai awal Desember, Papa tiba-tiba ngilang akhir Desember. Betul? Setelah itu, Mama... stress. Dia bingung cari kerja, bingung juga aku nasibnya gimana, belum lagi utang numpuk banyak sampai-sampai perabotan rumah dijualin. Dia juga kepikiran Papa tiba-tiba menghilang... Gara-gara itu semua, Mama langsung drop. Kardiomiopati stress nama penyakitknya. Intinya sih kebanyakan pikiran, terus larinya ke serangan jantung mendadak. Sempet di rumah sakit seminggu... ujungnya tapi meninggal.”

Begitu Dona selesai menjabarkan rincian kenangan pahit itu, ayahnya langsung menyaut, “Papa... Papa nggak ngilang Dona,” katanya dengan nada orang membela diri. “Iya Papa kabur. Habis mau gimana lagi tapi, nak? Papa udah nggak aman di sini. Debt collector ngebuntutin ke mana-mana. Pokok habis pisah, mau di kontrakan atau di rumah temen Papa, nggak ada lagi tempat aman. Makanya Papa ikut temen ke luar pulau. Dua tahun ini Papa tinggal di Kalimantan, nak.”

“Di Kalimantan?”

“Iya nak, di Banjarbaru. Papa kerja serabutan di sana, pokok apa yang bisa dikerjain hajar aja deh. Kapok udah ngutang-ngutang lagi.”

“Oh gitu...” Dona menjawab singkat karena tiga asalan. Satu, memang dasarnya dia tidak begitu mau datang ke pertemuan ini. Dua, dia tidak terlalu mau tahu soal detail kehidupan ayahnya. Tiga, dan ini adalah alasan yang paling utama, dia heran sekaligus kecewa dengan respon yang dia dapat. Dari ceritanya panjang kali lebar soal nasib menyedihkan mendiang ibunya setelah bercerai, kok bisa ayahnya memberi respon yang tidak menunjukan kepedulian sedikitpun, dan bahkan terkesan cenderung tidak mau disalahkan. Dalam hati, Dona sebenarnya sudah makin enggan melanjutkan pembicaraannya dengan sang ayah yang tak lagi dia kenal.

“Terus kamu sama Rona gimana berarti sekarang?” Lanjut tanya ayahnya dengan santai.

“Masih tinggal di rumah.”

“Bukan. Maksudnya untuk hidup sehari-hari. Gimana berarti kamu? Buat sekolahnya Rona juga gimana?”

“Oh... Ya aku yang nanggung semua, Pa.”

“Kamu yang nanggung? Kerja apa kamu, nak?”

“Montir... di bengkel deket rumah situ, Papa berapa kali kalau servis kan ke sana dulu, punyanya Engkong Liong sama Emak Ing.”

“Montir? Cewek benerin motor? Ngoprek-oprek mesin?”

“Iya Pa...”

“Hahahaha... Keren ya anak-anak Papa. Luar biasa semua sekarang kegiatannya. Ada untungnya juga berarti dulu kamu sering Papa suruh bantu-bantu pas benerin motor ya. Kepake juga itu ilmunya.”

Dari yang awalnya kecewa, sekarang Dona mencampurkan rasa kesal dalam hatinya. Dona tersinggung dengan cara ayahnya memastikan profesinya sebagai montir. Belum lagi dengan label ‘luar biasa’. Apa juga maksudnya anaknya luar biasa? Mungkin dia yang terlalu sensitif, tapi dari kesan yang didapat, rasanya label itu bukan murni sebuah pujian. Namun meski dia mulai gusar, Dona tetap mencoba bersikap tenang dan sopan. “Iya karena dulu diajarin Papa, jadi udah ngerti basic-nya.”

“Keren kamu ya. Cewek lho! Bangga Papa sama kamu dan Rona. Gajinya tapi gimana? Cukup?”

“Yaaa... dicukup-cukupin. Selalu nge-press sih, tapi masih ada sisa kok tiap bulannya.”

“Baguslah kalau gitu. Ditabung baik-baik itu ya.”

Tidak perlu dinasehati pun, Dona sudah tahu kalau ada uang lebih harus ditabung. Bukan malah dipakai judi. “Oh, selain kerja di bengkel, aku juga ada sampingan kecil-kecilan, Pa... Jualan donat.”

“Jualan? Laku? Kamu kerja otak-atik mesin sambil jualan donat, nggak kecampur itu? Jadi donat oli? Hahaha...”

Respon macam apa ini? Bercanda? Nggak ada lucu-lucunya. Dona lagi-lagi makan hati mendengar balasan sang ayah, tapi dia masih terus berusaha mengontrol emosinya. “Iya... kaya kepinginan Mama dulu kan? Tiap hari aku bikin, terus taruh di warung deket rumah situ. Laku kok tiap harinya... Tapi akhir-akhir ini ada masalah produksi sih. Cuma bakal tetep aku lanjutin, barangkali bisa jadi besar nantinya kan.”

“Syukur kalo begitu deh,” respon ayahnya yang kemudian diikuti sebuah nasehat. “Tapi mending nggak usah deh Don. Yang pasti-pasti aja lah.” Dona terpaku mendengar jawaban barusan. Dia mengharap ada apresiasi, tidak juga sih, tidak diapresiasi pun tidak masalah. Tapi setidaknya jangan mengecilkan niat dan usahanya, kan?

“Papa kan pernah bilang dulu. Bikin usaha itu serba nggak pasti. Lebih banyak nggaknya ketimbang pastinya. Udah harus ngeluarin modal besar, nggak ada jaminan bakal balik modal apa untung. Udah gitu harus mikir ini-itu. Karyawan lah, sewa lah, marketing lah... repot! Mending kerja yang pasti-pasti aja. Kamu bisa kejar paket, kan? Mending duit jualan kamu pake buat ambil paket, terus lamar ke pabrik mana gitu. Kalau kerja bagus, kalau atasan suka, nanti naik jabatan sama gaji lancar!”

“Iya Pa...” Di titik itu, Dona sudah asal jawab. Hatinya sudah terlalu remuk redam, diinjak-injak oleh sang ayah dengan kata-kata yang tidak berempati dan merendahkan. Dari tadi, dia berusaha menahan dirinya untuk tidak beranjak pergi. Tapi ternyata, itu keputusan yang salah. Pertemuan ini dasarnya memang sudah salah. Takut malah makin kalut terbawa emosi, Dona memilih untuk mengakhiri saja pertemuan menyiksa ini. “Oh, aku ada urusan, Pa. Aku balik dulu, ya?” Katanya sambil berpura-pura melihat hp.

“Oh gitu? Cepet banget Don... tehmu aja masih belum habis itu.”

“Iya maaf ya, Pa...,” ucap Dona sambil bangkit berdiri dan bersiap-siap mau beranjak pergi.

“Iya deh, nggak masalah. Banyak urusan kamu kayanya ya. Ngomong-ngomong, terakhir sebelum kamu pergi... Papa boleh pinjem uang nggak ya nak?” Setelah mendengar pertanyaan itu, Dona langsung terpikir, apakah dulu sebelum ibunya jatuh sakit karena serangan jantung, dadanya juga sering terasa disambar tiap mendengar hal yang menyakitkan atau mengejutkan. Soalnya, sekarang ini, dadanya terasa disetrum lagi. “Berapapun Papa terima. Papa ngerti keuangan kamu juga pasti nggak longgar, jadi seada dan seikhlasnya kamu aja, nak. Boleh nggak ya? Kalau nggak boleh atau kamu nggak ada, ya nggak papa kok.”

Keraguan sempat Dona rasakan. Kayanya aku lebih ikhlas ngasih pengamen deh. Tapi akhirnya, Dona merogoh dompet kantong celana jeans-nya untuk mengambil dua lembar uang 100 ribu. “Dua ratus aja adanya, Pa. Cukup ya?”

Begitu dua lembar kertas berwarna pink itu disodorkan ke arahnya, ayah Dona langsung meraih uang tersebut dengan kedua tangannya. “Lebih dari cukup ini nak. Makasih banyak sayang ya. Moga makin lancar rejekimu. Ya sudah, kamu hati-hati ya. Sering-sering ngabarin Papa, chat aja di nomer baru itu.”

“Iya, Pa. Makasih juga udah nyempetin ketemu ya. Papa sehat selalu,” pamit Dona. Begitu dia membalik badan dan mengambil langkah untuk keluar dari sentra makanan teresebut. Tapi baru empat langkah dia berjalan, tiba-tiba dia berhenti. Ayah Dona sontak bingung melihat gelagat putrinya yang kemudian berdiri mematung beberapa saat. Baru saja ia mau menanyai anaknya, tiba-tiba Dona membalik badan.

“Pa! Papa nggak perlu balik ke sini atau repot-repot nemuin aku lagi nggak masalah kok. Nggak perlu ngabarin aku ke depannya, nggak perlu juga ngontak aku atau Rona. Papa... fokus dan nikmatin kehidupan Papa aja di Kalimantan.” Akhirnya tersampaikan juga...

Dari kemarin malam, Dona sudah mau mengutarakan hal ini kepada ayahnya. Ia sempat terpikir untuk menyampaikan via chat saja dan membatalkan pertemuan ini, atau bilang langsung di awal ketika pertama bertemu. Namun hatinya terus merasa ragu. Dia tidak tahu apakah hal tersebut sopan, layak, dan pantas disampaikan ke ayah kandungnya sendiri. Tapi berkat percakapannya siang ini, seluruh keraguan itu sirna, dan dia tahu, apa yang dia sampaikan layak dan pantas bagi ayahnya.

“Kami baik-baik aja tanpa Papa. Tanpa Mama. Jadi jangan khawatirin kami, ya? Jangan cari-cari kami lagi. Papa juga baik-baik dan sehat selalu ya.”

Seusai mendeklarasikan perasannya, Dona dengan mantap beranjak pergi meninggalkannya sang ayah yang hanya bisa tertegun dan termangu sendiri. Di satu sisi, hatinya terasa amat lega. Namun di sisi lain, tak bisa dipungkiri bahwa melihat ayahnya kini jadi orang yang sangat berbeda dan tak dia kenal lagi benar-benar menghancurkan hatinya berkeping-keping.

Bukan, bukan rasa iba atau kasihan yang Dona rasakan, melainkan kecewa. Kecewa yang sangat dalam ketika mengetahui sosok yang sangat dulu dia cintai dan kagumi, kini jatuh, kehilangan arah, dan lupa akan jati dirinya sebagai seorang pria. Kecewa yang sangat berat akan setiap respon dan balasan yang dilontarkan ayahnya di pertemuan barusan.

Setelah pergi dari area sentra kuliner, Dona langsung memesan ojek online. Kini, dia sudah dibonceng dan dalam perjalanan pergi menuju tujuannya selanjutnya. Sebenarnya, alasannya mau balik lebih dulu bukan semata-mata alibi untuk menyudahi pertemuannya dengan ayah. Karena jam setengah tiga, Dona sudah ada janji dengan Rona untuk berkumpul di suatu tempat. Tempat yang sakral dan berharga bagi mereka, makam sang ibu.

22 Februari, tepat dua tahun yang lalu, adalah hari di mana ibu mereka berpulang. Ironisnya, ayah Dona bahkan tidak tahu, atau malah tidak mau tahu soal fakta ini. Dia saja tidak menanyai lebih detail terkait kepergian mantan istrinya. Karena inilah, hati Dona terasa makin tersayat-sayat. Sang putri sulung yang selalu berusaha tampil kuat dan teguh itu kembali terjebak dalam lamunannya sendiri di atas motor. Akhirnya, emosi yang selama ini tak pernah Dona tampilkan dan selalu dia tekan pecah juga. Tak mampu dibendung lagi, air mata perlahan mengalir dari kedua sudut matanya.

Other Stories

Don't Touch Me

Dara kehilangan kabar dari Erik yang lama di Spanyol, hingga ia ragu untuk terus menunggu. ...

Prince Reckless Dan Miss Invisible

Naes, yang insecure dengan hidupnya, bertemu dengan Raka yang insecure dengan masa depann ...

Love Falls With The Rain In Mentaya

Di tepian Pinggiran Sungai Mentaya, hujan selalu membawa cerita. Arga, seorang penulis pen ...

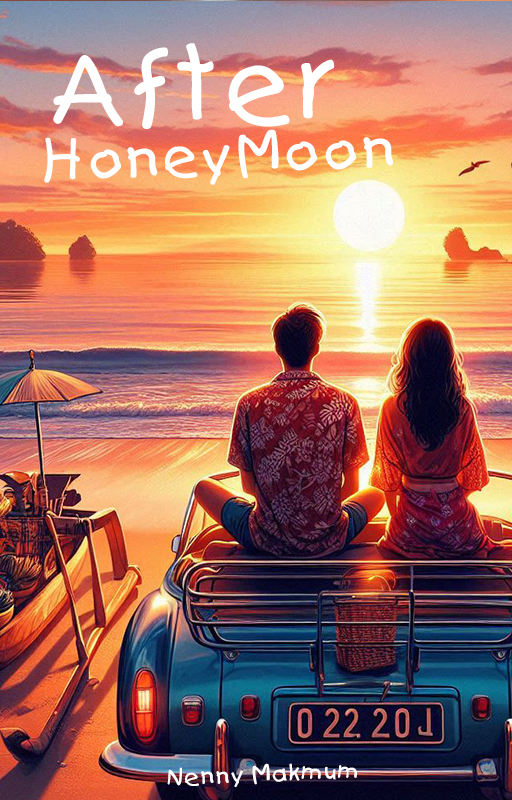

After Honeymoon

Sama-sama tengah menyembuhkan rasa sakit hati, bertemu dengan nuansa Pulau Dewata yang sel ...

Pintu Dunia Lain

Wira berdiri di samping kursi yang sedari tadi didudukinya. Dengan pandangan tajam yang ...

Awan Favorit Mamah

Mamah sejak kecil sudah ditempa kehidupan yang keras, harus bekerja untuk bisa sekolah, tu ...