Perintah Absurditas

Para warga berdiri di halte, menatap tulisan itu dengan bingung. Ada yang membaca keras, ada yang hanya menggeleng. Sebuah layar besar di tengah lapangan kota tiba-tiba menyala, menampilkan wajah Aveline. Musik orkestra megah mengiringi.

“Selamat pagi, rakyatku tercinta,” ucapnya dengan suara penuh wibawa. “Mulai hari ini, setiap warga negara wajib menonton pidatoku minimal tiga kali sehari. Pagi, siang, dan malam. Ini bukan sekadar aturan. Ini adalah kebutuhan spiritual bangsa. Pidatoku adalah vitamin jiwa kalian.”

Ia tersenyum hangat, seolah sedang mengajak anak-anak kecil sarapan bersama. “Kalian mungkin bertanya, mengapa? Karena di dunia yang penuh kebohongan, hanya aku satu-satunya kebenaran.”

Di antara kerumunan, seorang pedagang kaki lima berbisik pada temannya. “Apa-apaan ini? Tiga kali sehari? Aku bahkan makan saja kadang cuma dua kali.”

Temannya menepuk bahu. “Shhh jangan keras-keras. Ada petugas di mana-mana.”

Benar saja. Beberapa aparat berseragam hitam muncul, membawa papan elektronik untuk mencatat siapa saja yang menolak menonton. Mereka berjalan pelan, namun aura mereka menebar ketakutan.

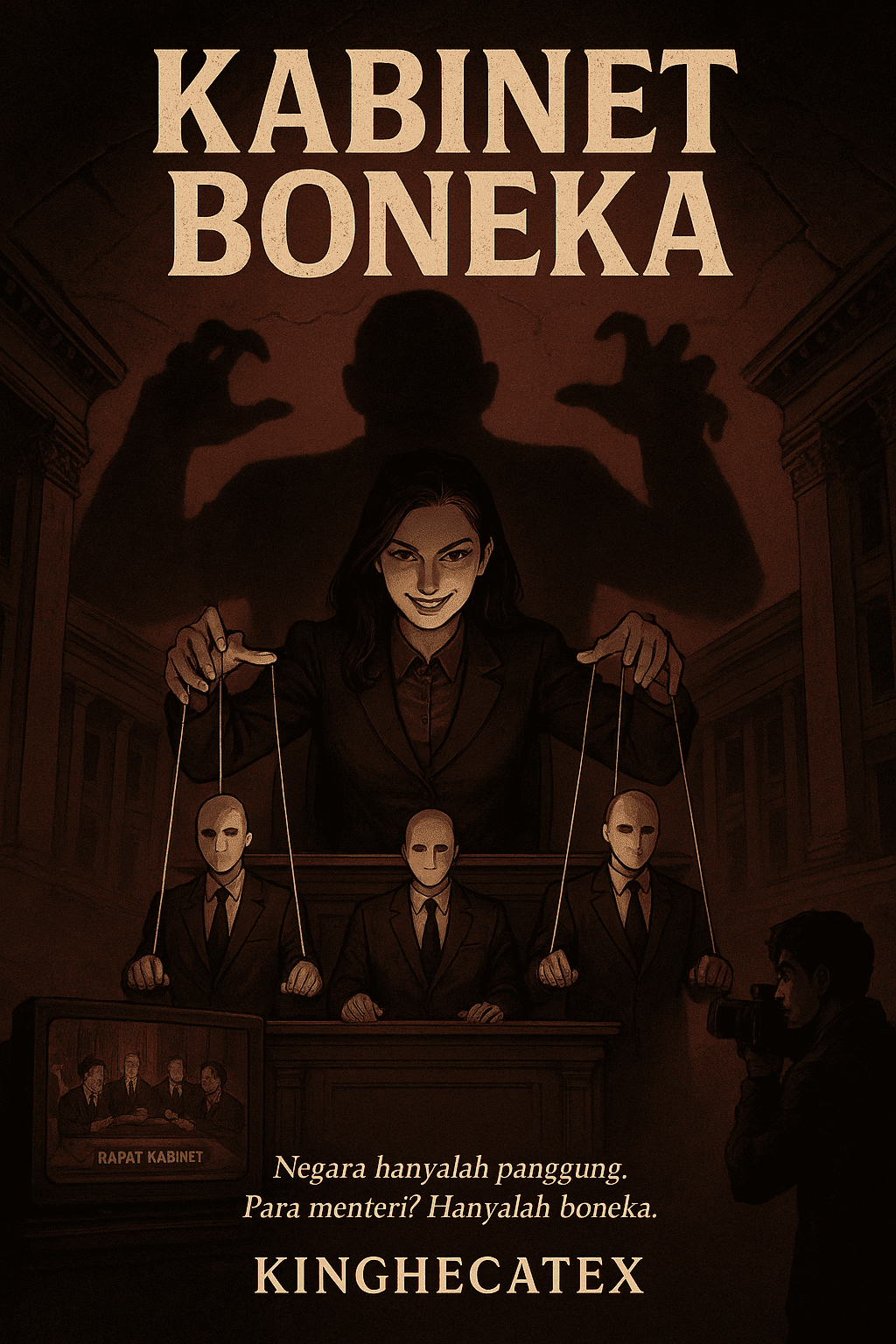

Di dalam istana, Aveline duduk anggun di ruang rapat kabinet boneka. Para aktor yang memerankan menteri berbaris rapi, wajah mereka tegang karena tahu betapa absurdnya kebijakan ini. Seorang aktor yang berperan sebagai Menteri Komunikasi mengangkat tangan dengan ragu.

“Yang Mulia Presiden, apakah rakyat benar-benar harus menonton pidato Anda tiga kali? Maksud saya, bagaimana dengan sekolah, kerja, atau”

Aveline menoleh, senyumnya tipis. “Tentu saja. Apa gunanya sekolah kalau mereka tidak mendengar kebijaksanaanku? Apa gunanya bekerja kalau mereka tidak mematuhi arahanku? Tidak ada alasan untuk melewatkan pidatoku. Bahkan bayi pun harus mendengarnya.”

Ruang rapat hening. Seorang aktor lain, yang dulunya pelawak jalanan dan kini dipaksa jadi Menteri Pertahanan boneka, mencoba menyembunyikan tawa. Ia menutup mulut, bahunya berguncang. Aveline melirik, tatapannya tajam.

“Kau ingin tertawa, Pak Menteri?”

Aktor itu buru-buru menggeleng. “Tidak, Yang Mulia. Saya… saya hanya teringat sesuatu yang lucu.”

“Lucu adalah aku,” jawab Aveline singkat, membuat semua orang kembali diam.

Ia berdiri, berjalan ke arah layar besar di ruang rapat. Di layar itu, grafik ditampilkan: jumlah penonton pidato yang wajib tercatat dari setiap kota. Aveline menunjuk grafik dengan tongkat kecil seperti seorang guru.

“Lihat, rakyat harus belajar disiplin. Mereka harus tahu siapa yang memimpin. Mereka harus mengulang suaraku sampai hafal. Dengan begitu, tidak akan ada keraguan sedikit pun. Mereka akan menjadi paduan suara yang indah, menyanyikan satu lagu yang sama: lagu kepemimpinanku.”

Seorang aktor menteri bertepuk tangan pelan, lalu yang lain ikut bertepuk tangan, meski wajah mereka penuh rasa takut. Aveline menutup presentasinya dengan senyum puas.

Di luar, kebijakan itu mulai terasa. Setiap rumah tangga diberi sebuah alat kecil berbentuk televisi portable, dijuluki “Layar Aveline.” Alat itu hanya bisa menayangkan pidato Presiden. Tidak bisa dimatikan, tidak bisa diganti saluran. Setiap kali jam menunjukkan pukul tujuh pagi, dua belas siang, dan delapan malam, layar itu menyala otomatis. Warga harus berkumpul di depan, wajah mereka dipindai kamera kecil yang ada di atas layar. Jika ada satu saja yang tidak hadir, data akan terkirim ke pusat.

Di sebuah rumah sederhana, seorang ibu memanggil anak-anaknya. “Cepat duduk. Pidato Presiden mau mulai.”

Anak bungsunya merengek. “Tapi Bu, aku lapar.”

“Ssst, nanti saja makan. Kalau tidak menonton, kita bisa dibawa petugas.”

Anak itu menangis pelan, sementara wajah Aveline muncul di layar, tersenyum seperti seorang ibu negara yang penuh kasih.

Sementara itu, Ezra, jurnalis muda yang mencurigai kebohongan Aveline, duduk di sebuah kafe kecil, matanya menatap layar dengan ekspresi tegang. Semua orang di kafe terpaksa menonton pidato. Suasana hening, hanya suara Aveline yang terdengar, mendominasi ruang. Ezra mencatat sesuatu di buku kecilnya.

“Ini sudah gila,” gumamnya pelan. “Bukan lagi kepemimpinan, ini teater pemujaan.”

Seorang barista di belakang meja mendengar gumamannya. Ia menatap Ezra dengan waspada. “Hati-hati bicara, anak muda. Ada telinga di mana-mana.”

Ezra menutup buku catatannya, mencoba tersenyum. “Aku hanya jurnalis. Aku hanya mencatat.”

Barista itu membalas lirih. “Kalau begitu, pastikan kau tetap hidup untuk menulis.”

Di istana, Aveline sedang mempersiapkan pidato malam yang berbeda. Ia berdiri di depan cermin besar, didandani oleh penata rias. Bibirnya merah, gaunnya elegan, sorot matanya berkilau. Ia berlatih beberapa kalimat, seolah sedang menyiapkan mantra.

“Malam ini, aku akan berbicara tentang kesetiaan,” ujarnya sambil tersenyum pada bayangannya sendiri. “Kesetiaan adalah fondasi sebuah bangsa. Dan siapa yang lebih pantas menerima kesetiaan itu selain aku?”

Penata rias menunduk, tidak berani menatap langsung. Aveline menoleh cepat. “Kau setuju, bukan?”

“Ya tentu, Yang Mulia,” jawab penata rias terbata.

“Bagus. Kalau tidak, aku bisa mencari wajah lain untuk dirias.”

Aveline tertawa kecil, lalu melangkah keluar menuju ruang siaran.

Pidato malam itu disiarkan langsung. Kamera menyorot wajah Aveline yang bercahaya. Ia berbicara dengan nada lembut, hampir seperti nyanyian.

“Rakyatku setiap kali kalian mendengar suaraku, anggaplah itu pelukan hangat yang menenangkan jiwa. Jangan anggap kewajiban ini sebagai beban. Anggaplah ini sebagai anugerah. Aku hadir di tengah kalian, tiga kali sehari, untuk memastikan tidak ada satu pun yang merasa sendirian.”

Di balik layar, Ezra yang menyelinap ke ruang kontrol siaran hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa miris. Ia melihat bagaimana teknisi sibuk memastikan sinyal menyebar ke seluruh negeri. Di meja, ada catatan teknis yang berbunyi:

“Jika jumlah wajah yang terdeteksi turun di bawah 70 persen, aktifkan mode peringatan.”

Ezra mencatat itu cepat. Ia tahu, kebijakan absurd ini bukan sekadar egomania. Ini adalah sistem kontrol total.

Namun, ia juga sadar, semakin absurd aturan itu, semakin besar pula peluang rakyat mulai curiga. Dan mungkin, itulah celah yang bisa ia gunakan.

Di sisi lain, Aveline selesai berpidato. Ia berdiri, menerima tepuk tangan palsu dari para aktor menteri yang menonton dari ruang rapat. Ia mengangguk kecil, lalu berbisik pada dirinya sendiri.

“Bagus sekali. Satu bangsa sedang menontonku. Mereka semua adalah penonton setia. Tidak ada sutradara lain di dunia ini. Hanya aku.”

Matanya berkilat. Senyum itu kembali, senyum yang hanya ia tunjukkan ketika yakin semua orang ada di genggamannya.

Namun di luar sana, di sebuah gang gelap, Ezra menatap catatan di tangannya. Ia tahu, permainan ini baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya.

“Selamat pagi, rakyatku tercinta,” ucapnya dengan suara penuh wibawa. “Mulai hari ini, setiap warga negara wajib menonton pidatoku minimal tiga kali sehari. Pagi, siang, dan malam. Ini bukan sekadar aturan. Ini adalah kebutuhan spiritual bangsa. Pidatoku adalah vitamin jiwa kalian.”

Ia tersenyum hangat, seolah sedang mengajak anak-anak kecil sarapan bersama. “Kalian mungkin bertanya, mengapa? Karena di dunia yang penuh kebohongan, hanya aku satu-satunya kebenaran.”

Di antara kerumunan, seorang pedagang kaki lima berbisik pada temannya. “Apa-apaan ini? Tiga kali sehari? Aku bahkan makan saja kadang cuma dua kali.”

Temannya menepuk bahu. “Shhh jangan keras-keras. Ada petugas di mana-mana.”

Benar saja. Beberapa aparat berseragam hitam muncul, membawa papan elektronik untuk mencatat siapa saja yang menolak menonton. Mereka berjalan pelan, namun aura mereka menebar ketakutan.

Di dalam istana, Aveline duduk anggun di ruang rapat kabinet boneka. Para aktor yang memerankan menteri berbaris rapi, wajah mereka tegang karena tahu betapa absurdnya kebijakan ini. Seorang aktor yang berperan sebagai Menteri Komunikasi mengangkat tangan dengan ragu.

“Yang Mulia Presiden, apakah rakyat benar-benar harus menonton pidato Anda tiga kali? Maksud saya, bagaimana dengan sekolah, kerja, atau”

Aveline menoleh, senyumnya tipis. “Tentu saja. Apa gunanya sekolah kalau mereka tidak mendengar kebijaksanaanku? Apa gunanya bekerja kalau mereka tidak mematuhi arahanku? Tidak ada alasan untuk melewatkan pidatoku. Bahkan bayi pun harus mendengarnya.”

Ruang rapat hening. Seorang aktor lain, yang dulunya pelawak jalanan dan kini dipaksa jadi Menteri Pertahanan boneka, mencoba menyembunyikan tawa. Ia menutup mulut, bahunya berguncang. Aveline melirik, tatapannya tajam.

“Kau ingin tertawa, Pak Menteri?”

Aktor itu buru-buru menggeleng. “Tidak, Yang Mulia. Saya… saya hanya teringat sesuatu yang lucu.”

“Lucu adalah aku,” jawab Aveline singkat, membuat semua orang kembali diam.

Ia berdiri, berjalan ke arah layar besar di ruang rapat. Di layar itu, grafik ditampilkan: jumlah penonton pidato yang wajib tercatat dari setiap kota. Aveline menunjuk grafik dengan tongkat kecil seperti seorang guru.

“Lihat, rakyat harus belajar disiplin. Mereka harus tahu siapa yang memimpin. Mereka harus mengulang suaraku sampai hafal. Dengan begitu, tidak akan ada keraguan sedikit pun. Mereka akan menjadi paduan suara yang indah, menyanyikan satu lagu yang sama: lagu kepemimpinanku.”

Seorang aktor menteri bertepuk tangan pelan, lalu yang lain ikut bertepuk tangan, meski wajah mereka penuh rasa takut. Aveline menutup presentasinya dengan senyum puas.

Di luar, kebijakan itu mulai terasa. Setiap rumah tangga diberi sebuah alat kecil berbentuk televisi portable, dijuluki “Layar Aveline.” Alat itu hanya bisa menayangkan pidato Presiden. Tidak bisa dimatikan, tidak bisa diganti saluran. Setiap kali jam menunjukkan pukul tujuh pagi, dua belas siang, dan delapan malam, layar itu menyala otomatis. Warga harus berkumpul di depan, wajah mereka dipindai kamera kecil yang ada di atas layar. Jika ada satu saja yang tidak hadir, data akan terkirim ke pusat.

Di sebuah rumah sederhana, seorang ibu memanggil anak-anaknya. “Cepat duduk. Pidato Presiden mau mulai.”

Anak bungsunya merengek. “Tapi Bu, aku lapar.”

“Ssst, nanti saja makan. Kalau tidak menonton, kita bisa dibawa petugas.”

Anak itu menangis pelan, sementara wajah Aveline muncul di layar, tersenyum seperti seorang ibu negara yang penuh kasih.

Sementara itu, Ezra, jurnalis muda yang mencurigai kebohongan Aveline, duduk di sebuah kafe kecil, matanya menatap layar dengan ekspresi tegang. Semua orang di kafe terpaksa menonton pidato. Suasana hening, hanya suara Aveline yang terdengar, mendominasi ruang. Ezra mencatat sesuatu di buku kecilnya.

“Ini sudah gila,” gumamnya pelan. “Bukan lagi kepemimpinan, ini teater pemujaan.”

Seorang barista di belakang meja mendengar gumamannya. Ia menatap Ezra dengan waspada. “Hati-hati bicara, anak muda. Ada telinga di mana-mana.”

Ezra menutup buku catatannya, mencoba tersenyum. “Aku hanya jurnalis. Aku hanya mencatat.”

Barista itu membalas lirih. “Kalau begitu, pastikan kau tetap hidup untuk menulis.”

Di istana, Aveline sedang mempersiapkan pidato malam yang berbeda. Ia berdiri di depan cermin besar, didandani oleh penata rias. Bibirnya merah, gaunnya elegan, sorot matanya berkilau. Ia berlatih beberapa kalimat, seolah sedang menyiapkan mantra.

“Malam ini, aku akan berbicara tentang kesetiaan,” ujarnya sambil tersenyum pada bayangannya sendiri. “Kesetiaan adalah fondasi sebuah bangsa. Dan siapa yang lebih pantas menerima kesetiaan itu selain aku?”

Penata rias menunduk, tidak berani menatap langsung. Aveline menoleh cepat. “Kau setuju, bukan?”

“Ya tentu, Yang Mulia,” jawab penata rias terbata.

“Bagus. Kalau tidak, aku bisa mencari wajah lain untuk dirias.”

Aveline tertawa kecil, lalu melangkah keluar menuju ruang siaran.

Pidato malam itu disiarkan langsung. Kamera menyorot wajah Aveline yang bercahaya. Ia berbicara dengan nada lembut, hampir seperti nyanyian.

“Rakyatku setiap kali kalian mendengar suaraku, anggaplah itu pelukan hangat yang menenangkan jiwa. Jangan anggap kewajiban ini sebagai beban. Anggaplah ini sebagai anugerah. Aku hadir di tengah kalian, tiga kali sehari, untuk memastikan tidak ada satu pun yang merasa sendirian.”

Di balik layar, Ezra yang menyelinap ke ruang kontrol siaran hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa miris. Ia melihat bagaimana teknisi sibuk memastikan sinyal menyebar ke seluruh negeri. Di meja, ada catatan teknis yang berbunyi:

“Jika jumlah wajah yang terdeteksi turun di bawah 70 persen, aktifkan mode peringatan.”

Ezra mencatat itu cepat. Ia tahu, kebijakan absurd ini bukan sekadar egomania. Ini adalah sistem kontrol total.

Namun, ia juga sadar, semakin absurd aturan itu, semakin besar pula peluang rakyat mulai curiga. Dan mungkin, itulah celah yang bisa ia gunakan.

Di sisi lain, Aveline selesai berpidato. Ia berdiri, menerima tepuk tangan palsu dari para aktor menteri yang menonton dari ruang rapat. Ia mengangguk kecil, lalu berbisik pada dirinya sendiri.

“Bagus sekali. Satu bangsa sedang menontonku. Mereka semua adalah penonton setia. Tidak ada sutradara lain di dunia ini. Hanya aku.”

Matanya berkilat. Senyum itu kembali, senyum yang hanya ia tunjukkan ketika yakin semua orang ada di genggamannya.

Namun di luar sana, di sebuah gang gelap, Ezra menatap catatan di tangannya. Ia tahu, permainan ini baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya.

Other Stories

Kepentok Kacung Kampret

Renata bagai langit yang sulit digapai karena kekayaan dan kehormatan yang melingkupi diri ...

Test

Test ...

Yume Tourou (lentera Mimpi)

Kanzaki Suraha, seorang Shinigami, bertugas menjemput arwah yang terjerumus iblis. Namun i ...

Free Mind

KITA j e d a .... sepertinya waktu tak akan pernah berpihak pada kita lagi setelah aku ...

Mak Comblang Jatuh Cinta

Miko jatuh cinta pada sahabatnya sejak SD, Gladys. Namun, Gladys justru menyukai Vino, kak ...

Kita Pantas Kan?

Bukan soal berapa uangmu atau seberapa cantik dirimu tapi, bagaimana cara dirimu berdiri m ...