Kehancuran

Perjalanan hidupku terasa seperti melaju di jalan yang mulus, didukung oleh semangat, dukungan orang tua, dan kini, seorang teman sejati. Nilai-nilaiku terus meningkat, proyek-proyekku semakin inovatif, dan celengan kalengku semakin berat.

Aku mulai berpikir, mungkin takdir kemiskinan memang bisa diubah. Bahwa perjuangan kami akan segera membuahkan hasil.

Namun, hidup punya cara tersendiri untuk menguji keyakinan.

Sore itu, langit tiba-tiba berubah gelap.

Angin kencang mulai berembus, dan suara petir menggelegar di kejauhan. Ayah dan aku sedang memilah-milah sampah di dekat pasar. "Kita harus cepat pulang, Nak," kata Ayah, wajahnya menunjukkan kekhawatiran, "Sepertinya akan ada badai."

Kami bergegas mendorong gerobak, membelah angin yang terasa semakin kuat.

Saat kami tiba di gang, hujan turun dengan deras. Orang-orang berlarian masuk ke rumah, menutup pintu dan jendela. Ayah dan aku segera memasukkan gerobak ke dalam rumah, lalu buru-buru menutup pintu.

Tetapi, badai itu jauh lebih kuat dari yang kami perkirakan. Angin berteriak, menggerakkan setiap atap dan dinding. Kami bertiga, Ayah, Ibu, dan aku duduk di ruang tamu berdoa dalam hati agar rumah kami bisa bertahan.

Kemudian, suara keras terdengar. Bukan suara petir, melainkan suara kayu yang patah. Ayah dan aku saling pandang. Jantungku berdebar kencang. Atap rumah kami, yang baru saja kami perbaiki tidak bisa menahan kuatnya angin. Sebagian atap terbang, menyisakan lubang besar di langit-langit.

Hujan deras langsung masuk, membasahi kasur, pakaian, dan buku-bukuku. Aku segera berlari ke kamar, mencoba menyelamatkan buku-buku berhargaku. Buku jalan menuju puncak dan buku arsitektur dari Ibu Lia basah kuyup. Tulisannya mulai luntur, halamannya robek.

Ayah dan Ibu datang, wajah mereka penuh kepanikan. "Sudah, Nak! Biarkan saja! Yang penting kita selamat!" teriak Ayah di tengah suara badai.

Malam itu, kami tidak bisa tidur. Kami duduk di ruang tamu, air hujan menetes dari mana-mana. Ayah dan Ibu menatap atap yang bolong dengan tatapan putus asa.

Wajah mereka yang tadinya penuh harapan, kini dipenuhi oleh kelelahan dan kesedihan.

Aku menatap mereka. Aku melihat perjuangan Ayah yang tak kenal lelah, pengorbanan Ibu yang tak terhitung. Dan dalam sekejap, semua itu seolah-olah hancur. Rumah kami, simbol dari perjuangan kami, kini rusak parah.

Badai itu tidak hanya merusak atap. Badai itu juga merusak semangatku. Rasa putus asa menyelimuti diriku. Aku merasa begitu kecil dan tidak berdaya. Aku sudah berusaha sekeras mungkin, pikiranku mulai bertanya-tanya, "Tapi kenapa? Kenapa hidup seolah-olah tidak adil? Kenapa semua yang telah kami bangun, bisa hancur dalam sekejap?"

Aku merasa marah pada takdir, alam, dan diriku sendiri. Marah karena aku tidak bisa melindungi orang tuaku. Aku memandang buku-bukuku yang basah. Tulisannya yang luntur seolah-olah mengejekku. Semua cerita tentang kesuksesan, rumus-rumus arsitektur, kini terasa tidak berarti.

Ayah melihatku, matanya yang lelah menunjukkan kekhawatiran. "Jangan sedih, Nak," bisiknya, "Kita bisa perbaiki lagi. Kita akan bangun lagi."

Aku menggeleng, lalu menatap Ayah, "Kenapa, Yah? Kenapa kita harus terus berjuang? Bukankah ini tidak akan ada habisnya? Kita sudah perbaiki, tapi ini hancur lagi. Bukankah lebih baik kita menyerah saja?"

Ayah terdiam. Aku tahu, pertanyaan ini menusuknya. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatapku, matanya penuh dengan kesedihan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat pahlawanku, Ayah, terlihat begitu rapuh.

Badai di luar mungkin sudah reda, tapi badai di dalam hatiku baru saja dimulai. Aku tidak lagi melihat jendela usangku sebagai gerbang menuju dunia yang lebih baik. Jendela itu kini terasa seperti cermin yang memantulkan bayangan diriku yang putus asa, lemah, dan tak berdaya. Aku merasa mimpiku, yang tadinya terasa begitu dekat, kini menjauh, dan menghilang di tengah badai.

****

Aku menghabiskan sisa malam itu dalam keheningan, ditemani oleh suara tetesan air hujan yang jatuh ke lantai. Ayah dan Ibu mencoba menutupi lubang atap dengan terpal seadanya, tapi air tetap saja merembes. Ibu mengambil buku-buku yang basah, berusaha mengeringkannya dengan handuk. Ia mengusap setiap halaman, seolah-olah sedang mengusap air mata dari wajahnya sendiri.

Pagi harinya, saat matahari mulai terbit, pemandangan kehancuran menyambut kami. Atap yang bolong, barang-barang yang basah, dan sisa-sisa puing yang berserakan. Aku merasa seperti semua kerja kerasku selama ini sia-sia. Aku sudah bekerja keras, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap semua itu hancur.

Aku mengambil buku jalan menuju puncak, dan buku arsitektur dari Ibu Lia yang basah. Halamannya melengkung, tintanya memudar. Aku tidak lagi melihat kisah inspiratif atau rumus-rumus brilian. Aku hanya melihat kertas yang rusak, sama seperti mimpiku yang rusak.

Rasa putus asa itu terasa sangat nyata. Aku merasa ingin menyerah. Untuk apa berjuang jika pada akhirnya, takdir akan selalu memenangkan pertarungan.

Ayah menghampiriku. "Nak," katanya, suaranya serak, "Ayah tahu kamu sedih. Ayah juga sedih. Tapi kita tidak bisa menyerah. Badai ini hanya menguji kita. Itu tidak bisa menghancurkan kita."

"Tapi bagaimana, Yah?" kataku, suaraku bergetar, "Kita tidak punya uang. Kita sudah gunakan semua uang untuk memperbaiki atap. Sekarang, atapnya rusak lagi."

Ayah menatapku dalam-dalam. "Kita masih punya tangan, Nak," katanya sambil menunjukkan tangannya yang kapalan, "Kita masih punya semangat. Kita masih punya satu sama lain."

Ibu datang, lalu memelukku dari belakang. "Benar kata Ayahmu, Nak," bisiknya, "Uang bisa dicari lagi. Atap bisa diperbaiki lagi. Tapi semangat yang hancur, sulit untuk dibangun kembali. Jangan biarkan badai ini menghancurkan semangatmu."

Aku menatap Ayah dan Ibu. Wajah mereka yang lelah, mata mereka yang sembab, tapi di dalamnya, aku masih melihat percikan harapan. Mereka tidak menyerah. Mereka tidak membiarkan kehancuran ini mengalahkan mereka. Mereka, para pahlawanku masih berdiri tegak.

Aku tahu, mereka melakukannya untukku. Mereka ingin aku tetap berjuang. Mereka ingin aku tetap percaya pada mimpiku. Aku sadar, aku tidak bisa menyerah. Aku tidak bisa membiarkan pengorbanan mereka sia-sia.

Aku mengambil buku-buku yang basah itu, lalu meletakkannya di bawah sinar matahari. Aku tahu, buku itu mungkin tidak akan kembali seperti semula. Tapi isinya, kisah-kisah perjuangan tidak akan pernah hilang dari ingatanku.

Malam itu, kami tidur di ruang tamu. Suara tetesan air hujan masih terdengar, tapi kali ini, aku tidak lagi merasa putus asa. Aku merasa tenang. Aku tahu, besok, kami akan mulai lagi. Kami akan membersihkan puing-puing, kami akan mencari bahan-bahan, dan kami akan memperbaiki atap. Satu per satu. Perlahan tapi pasti.

Karena aku tahu, badai mungkin bisa menghancurkan atap kami, tapi badai tidak akan pernah bisa menghancurkan semangat kami.

Aku mulai berpikir, mungkin takdir kemiskinan memang bisa diubah. Bahwa perjuangan kami akan segera membuahkan hasil.

Namun, hidup punya cara tersendiri untuk menguji keyakinan.

Sore itu, langit tiba-tiba berubah gelap.

Angin kencang mulai berembus, dan suara petir menggelegar di kejauhan. Ayah dan aku sedang memilah-milah sampah di dekat pasar. "Kita harus cepat pulang, Nak," kata Ayah, wajahnya menunjukkan kekhawatiran, "Sepertinya akan ada badai."

Kami bergegas mendorong gerobak, membelah angin yang terasa semakin kuat.

Saat kami tiba di gang, hujan turun dengan deras. Orang-orang berlarian masuk ke rumah, menutup pintu dan jendela. Ayah dan aku segera memasukkan gerobak ke dalam rumah, lalu buru-buru menutup pintu.

Tetapi, badai itu jauh lebih kuat dari yang kami perkirakan. Angin berteriak, menggerakkan setiap atap dan dinding. Kami bertiga, Ayah, Ibu, dan aku duduk di ruang tamu berdoa dalam hati agar rumah kami bisa bertahan.

Kemudian, suara keras terdengar. Bukan suara petir, melainkan suara kayu yang patah. Ayah dan aku saling pandang. Jantungku berdebar kencang. Atap rumah kami, yang baru saja kami perbaiki tidak bisa menahan kuatnya angin. Sebagian atap terbang, menyisakan lubang besar di langit-langit.

Hujan deras langsung masuk, membasahi kasur, pakaian, dan buku-bukuku. Aku segera berlari ke kamar, mencoba menyelamatkan buku-buku berhargaku. Buku jalan menuju puncak dan buku arsitektur dari Ibu Lia basah kuyup. Tulisannya mulai luntur, halamannya robek.

Ayah dan Ibu datang, wajah mereka penuh kepanikan. "Sudah, Nak! Biarkan saja! Yang penting kita selamat!" teriak Ayah di tengah suara badai.

Malam itu, kami tidak bisa tidur. Kami duduk di ruang tamu, air hujan menetes dari mana-mana. Ayah dan Ibu menatap atap yang bolong dengan tatapan putus asa.

Wajah mereka yang tadinya penuh harapan, kini dipenuhi oleh kelelahan dan kesedihan.

Aku menatap mereka. Aku melihat perjuangan Ayah yang tak kenal lelah, pengorbanan Ibu yang tak terhitung. Dan dalam sekejap, semua itu seolah-olah hancur. Rumah kami, simbol dari perjuangan kami, kini rusak parah.

Badai itu tidak hanya merusak atap. Badai itu juga merusak semangatku. Rasa putus asa menyelimuti diriku. Aku merasa begitu kecil dan tidak berdaya. Aku sudah berusaha sekeras mungkin, pikiranku mulai bertanya-tanya, "Tapi kenapa? Kenapa hidup seolah-olah tidak adil? Kenapa semua yang telah kami bangun, bisa hancur dalam sekejap?"

Aku merasa marah pada takdir, alam, dan diriku sendiri. Marah karena aku tidak bisa melindungi orang tuaku. Aku memandang buku-bukuku yang basah. Tulisannya yang luntur seolah-olah mengejekku. Semua cerita tentang kesuksesan, rumus-rumus arsitektur, kini terasa tidak berarti.

Ayah melihatku, matanya yang lelah menunjukkan kekhawatiran. "Jangan sedih, Nak," bisiknya, "Kita bisa perbaiki lagi. Kita akan bangun lagi."

Aku menggeleng, lalu menatap Ayah, "Kenapa, Yah? Kenapa kita harus terus berjuang? Bukankah ini tidak akan ada habisnya? Kita sudah perbaiki, tapi ini hancur lagi. Bukankah lebih baik kita menyerah saja?"

Ayah terdiam. Aku tahu, pertanyaan ini menusuknya. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatapku, matanya penuh dengan kesedihan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat pahlawanku, Ayah, terlihat begitu rapuh.

Badai di luar mungkin sudah reda, tapi badai di dalam hatiku baru saja dimulai. Aku tidak lagi melihat jendela usangku sebagai gerbang menuju dunia yang lebih baik. Jendela itu kini terasa seperti cermin yang memantulkan bayangan diriku yang putus asa, lemah, dan tak berdaya. Aku merasa mimpiku, yang tadinya terasa begitu dekat, kini menjauh, dan menghilang di tengah badai.

****

Aku menghabiskan sisa malam itu dalam keheningan, ditemani oleh suara tetesan air hujan yang jatuh ke lantai. Ayah dan Ibu mencoba menutupi lubang atap dengan terpal seadanya, tapi air tetap saja merembes. Ibu mengambil buku-buku yang basah, berusaha mengeringkannya dengan handuk. Ia mengusap setiap halaman, seolah-olah sedang mengusap air mata dari wajahnya sendiri.

Pagi harinya, saat matahari mulai terbit, pemandangan kehancuran menyambut kami. Atap yang bolong, barang-barang yang basah, dan sisa-sisa puing yang berserakan. Aku merasa seperti semua kerja kerasku selama ini sia-sia. Aku sudah bekerja keras, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap semua itu hancur.

Aku mengambil buku jalan menuju puncak, dan buku arsitektur dari Ibu Lia yang basah. Halamannya melengkung, tintanya memudar. Aku tidak lagi melihat kisah inspiratif atau rumus-rumus brilian. Aku hanya melihat kertas yang rusak, sama seperti mimpiku yang rusak.

Rasa putus asa itu terasa sangat nyata. Aku merasa ingin menyerah. Untuk apa berjuang jika pada akhirnya, takdir akan selalu memenangkan pertarungan.

Ayah menghampiriku. "Nak," katanya, suaranya serak, "Ayah tahu kamu sedih. Ayah juga sedih. Tapi kita tidak bisa menyerah. Badai ini hanya menguji kita. Itu tidak bisa menghancurkan kita."

"Tapi bagaimana, Yah?" kataku, suaraku bergetar, "Kita tidak punya uang. Kita sudah gunakan semua uang untuk memperbaiki atap. Sekarang, atapnya rusak lagi."

Ayah menatapku dalam-dalam. "Kita masih punya tangan, Nak," katanya sambil menunjukkan tangannya yang kapalan, "Kita masih punya semangat. Kita masih punya satu sama lain."

Ibu datang, lalu memelukku dari belakang. "Benar kata Ayahmu, Nak," bisiknya, "Uang bisa dicari lagi. Atap bisa diperbaiki lagi. Tapi semangat yang hancur, sulit untuk dibangun kembali. Jangan biarkan badai ini menghancurkan semangatmu."

Aku menatap Ayah dan Ibu. Wajah mereka yang lelah, mata mereka yang sembab, tapi di dalamnya, aku masih melihat percikan harapan. Mereka tidak menyerah. Mereka tidak membiarkan kehancuran ini mengalahkan mereka. Mereka, para pahlawanku masih berdiri tegak.

Aku tahu, mereka melakukannya untukku. Mereka ingin aku tetap berjuang. Mereka ingin aku tetap percaya pada mimpiku. Aku sadar, aku tidak bisa menyerah. Aku tidak bisa membiarkan pengorbanan mereka sia-sia.

Aku mengambil buku-buku yang basah itu, lalu meletakkannya di bawah sinar matahari. Aku tahu, buku itu mungkin tidak akan kembali seperti semula. Tapi isinya, kisah-kisah perjuangan tidak akan pernah hilang dari ingatanku.

Malam itu, kami tidur di ruang tamu. Suara tetesan air hujan masih terdengar, tapi kali ini, aku tidak lagi merasa putus asa. Aku merasa tenang. Aku tahu, besok, kami akan mulai lagi. Kami akan membersihkan puing-puing, kami akan mencari bahan-bahan, dan kami akan memperbaiki atap. Satu per satu. Perlahan tapi pasti.

Karena aku tahu, badai mungkin bisa menghancurkan atap kami, tapi badai tidak akan pernah bisa menghancurkan semangat kami.

Other Stories

Tersesat

Qiran yang suka hal baru nekat mengakses deep web dan menemukan sebuah lagu, lalu memamerk ...

Kesempurnaan Cintamu

Devi putus dari Rifky karena tak direstui. Ia didekati dua pria, tapi memilih Revando. Saa ...

Pada Langit Yang Tak Berbintang

Langit memendam cinta pada Kirana, sahabatnya, tapi justru membantu Kirana berpacaran deng ...

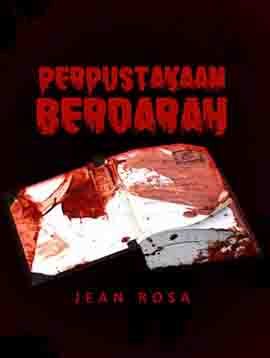

Perpustakaan Berdarah

Segala sumpah serapah memenuhi isi hati Gina. Tatapan matanya penuh dendam. Bisikan-bisika ...

Kenangan Indah Bersama

tentang cinta masa smk,di buat dengan harapan tentang kenangan yang tidak bisa di ulang ...

Akibat Salah Gaul

Kringgg…! Bunyi nyaring jam weker yang ada di kamar membuat Taufiq melompat kaget. I ...