Jendela Ke Dunia Lain

Aku hanya mengenal dunia lewat jendela usang di kamarku. Kaca yang buram, bingkai yang lapuk. Dari sana, aku bisa melihat mobil-mobil mengkilat melintas di jalanan aspal yang mulus, sementara di gang kami, debu beterbangan setiap kali angin berembus. Di seberang sana, di balik deretan ruko yang megah, anak-anak seusiaku tertawa riang sambil mengendarai sepeda baru yang bergemerincing. Aku hanya memandang, diam, dan bertanya-tanya, "Apakah dunia di luar sana benar-benar seindah itu, atau hanya ilusi yang diciptakan oleh kabut pagi yang sering menyelimuti gang sempit kami?"

Jendela itu adalah satu-satunya layar yang menghubungkanku dengan realitas yang berbeda. Sebuah realitas yang terasa begitu jauh, bagai negeri dongeng yang hanya bisa kudengar ceritanya. Di baliknya, aku melihat kesibukan pagi. Pria-pria dengan kemeja rapi dan sepatu mengkilat bergegas menuju kantor.

Wanita-wanita dengan tas bermerek berjalan santai sambil menyeruput kopi. Mereka semua tampak memiliki tujuan yang jelas, masa depan yang terjamin. Sementara aku, tujuanku setiap pagi hanyalah sampai di sekolah tanpa sepatu yang terlalu bolong dan tanpa seragam yang terlalu lusuh.

Dunia di balik jendela itu punya aroma yang berbeda. Aroma parfum mahal, bau roti panggang dari kafe, dan wangi bunga dari taman depan rumah-rumah mewah.

Kontras dengan aroma di gang kami yang pekat dengan bau sampah, asap rokok Ayah yang sesekali mengepul, dan aroma masakan seadanya dari dapur Ibu. Aku sering menutup mata mencoba membayangkan diriku berada di sana, di tengah keramaian yang rapi itu. Namun, setiap kali kubuka mata, pemandangan yang sama menyambutku berupa gang sempit, dinding kusam, dan jendela usang yang menjadi saksi bisu dari semua impian yang kusimpan.

Hidup di gang sempit ini mengajarkan banyak hal. Kami semua berjuang. Tetangga sebelah, Pak Warno, seorang tukang ojek, sering pulang larut malam dengan wajah lelah. Di depan rumahnya, Ibu Nani berjualan gorengan berharap bisa membeli susu untuk anaknya yang masih balita.

Dan di ujung gang, ada kami. Ayahku, seorang pemulung yang tangannya selalu kapalan, dan Ibuku yang setiap hari mencuci pakaian tetangga demi upah seadanya. Mereka tidak pernah mengeluh. Setidaknya tidak di hadapanku. Tapi aku tahu, perjuangan itu ada di mata mereka yang lelah setiap kali pulang.

Aku adalah anak tunggal. Tentu saja, aku adalah harapan mereka. Sebuah beban yang tak pernah mereka jadikan beban. Sebaliknya, mereka selalu memberiku dukungan tak terhingga. “Sekolah yang pintar, Nak,” kata Ayah setiap pagi sebelum ia berangkat memulung. “Hanya itu jalan kita,” tambahnya.

Kata-kata itu, meskipun sederhana selalu memberiku kekuatan.

Ibu selalu memastikan aku punya seragam bersih, meskipun harus mencucinya tengah malam. Ia tidak pernah membiarkanku kelaparan, meskipun lauknya seringkali hanya tempe atau telur.

Di sekolah, aku berusaha menjadi yang terbaik. Bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk membalas perjuangan Ayah dan Ibu. Namun, kenyataannya tidak selalu mudah. Ada saja yang meremehkan. "Rian si Pemulung," bisik mereka saat aku lewat. Aku mencoba tidak peduli. Tapi terkadang, bisikan itu terasa seperti cambuk yang perih.

Mereka tidak tahu bahwa setiap koin yang Ayah dapatkan dari memulung, setiap tetesan keringat Ibu dari mencuci adalah alasan mengapa aku bisa berada di sekolah yang sama dengan mereka.

Aku sering duduk di pinggir lapangan sendirian saat jam istirahat. Melihat teman-teman lain bermain bola atau tertawa-tawa sambil membeli jajan di kantin. Aku tidak pernah punya uang jajan. Aku membawa bekal dari rumah, nasi dan lauk seadanya. Pernah suatu kali, seorang teman mengulurkan sebungkus permen. Aku menggeleng, menolak. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena aku merasa tidak pantas menerima kebaikan dari mereka yang tidak pernah memahami hidupku.

Namun, di tengah semua kesulitan itu, ada satu hal yang tidak pernah pudar, yaitu rasa ingin tahu. Aku ingin tahu seperti apa rasanya naik mobil mengkilat itu. Aku ingin tahu bagaimana rasanya membeli roti panggang yang wangi itu. Aku ingin tahu apa yang membuat orang-orang di seberang sana selalu tersenyum. Dan yang paling penting, aku ingin tahu bagaimana caranya agar Ayah dan Ibu bisa tersenyum tanpa harus menyembunyikan kelelahan mereka.

Suatu sore, aku duduk di depan jendela usangku. Matahari terbenam, mewarnai langit dengan jingga dan ungu. Aku melihat sebuah pesawat melintas, meninggalkan jejak putih di langit. Pemandangan itu, entah mengapa, memberiku sedikit adanya kedamaian. Di atas sana, semua orang sama. Tidak ada gang sempit atau jalanan aspal mulus. Tidak ada yang kaya atau miskin. Hanya ada satu tujuan bergerak maju.

Aku tiba-tiba merasa, mungkin hidupku juga seperti itu. Mungkin aku memang berada di gang sempit ini, tapi aku juga bisa bergerak maju. Seperti pesawat itu. Aku bisa terbang lebih tinggi, melewati awan, dan melihat dunia yang berbeda.

Aku menutup mata, dan berjanji pada diriku sendiri. Jendela ini mungkin usang, tapi ia tidak akan menjadi batasanku. Ia hanya menjadi pengingat dari mana aku berasal. Dan dari sini, dari titik terendah ini, aku akan memulai perjalananku. Aku akan mencari jalan keluar. Jalan yang akan membawaku tidak hanya melihat dunia, tapi juga menjadi bagian dari dunia yang lebih baik. Untuk Ayah, untuk Ibu, dan untuk diriku sendiri.

****

Janji itu, kukuhkan dalam hati. Keinginan untuk mengubah nasib membuncah, membuatku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Namun, kenyataan pahit adalah aku tidak tahu harus memulai dari mana. Hanya ada satu hal yang bisa kulakukan saat itu, yaitu belajar.

Belajar dengan giat seakan tidak ada hari esok. Aku meminjam buku-buku lama dari perpustakaan sekolah, mencatat setiap ilmu yang kudapat. Aku menjadi siswa yang paling sering bertanya pada guru. Rasa malu karena seragam yang lusuh dan sepatu yang bolong perlahan sirna, tergantikan oleh rasa haus akan ilmu.

Suatu hari, saat jam pelajaran, guru matematikaku, Pak Asep menanyakan tentang cita-cita. Aku ragu-ragu mengangkat tangan, lalu dengan suara lirih, aku menjawab, "Saya ingin menjadi arsitek." Tawa kecil terdengar dari beberapa teman.

Riko, si anak orang kaya, berbisik, "Arsitek? Nanti kamu mau bangun rumah dari sampah?"

Bisikan itu menusuk, membuatku menunduk. Pak Asep melihatku, lalu ia berkata, "Cita-cita itu adalah pondasi, Rian. Tidak peduli seberapa kecil pondasimu, jika kamu mau berusaha, kamu bisa membangun istana."

Kata-kata Pak Asep meresap ke dalam jiwaku. Ia mengerti perasaanku, dan itu membuatku merasa tidak sendiri.

Sepulang sekolah, aku membantu Ayah memulung seperti biasa. Aku tetap semangat membayangkan setiap botol plastik dan kaleng bekas yang kupungut adalah bagian dari istana yang ingin kubangun. Ayah melihatku, dan ia tersenyum. "Kau terlihat lebih bersemangat, Nak," katanya. Aku hanya mengangguk, tidak bisa menjelaskan janji yang kubuat pada diriku sendiri.

Malam harinya, saat sedang memilah sampah yang kami kumpulkan, mataku tertuju pada sebuah buku bersampul lusuh yang tergeletak di tumpukan kardus. Buku itu terlihat sudah sangat tua, halamannya menguning dan beberapa bagian robek.

Aku mengambilnya, membersihkan dari debu yang menempel, dan membaca judulnya Jalan Menuju Puncak. Buku itu bukan fiksi, melainkan kumpulan kisah nyata tentang orang-orang sukses yang memulai dari nol.

Kisah-kisah tentang kegigihan dan ketekunan. Aku membaca satu per satu, dan setiap kisah terasa seperti sulutan api kecil di hatiku. Kisah tentang seorang penemu yang gagal ribuan kali, seorang pebisnis yang memulai dari garasi, seorang penulis yang naskahnya ditolak berkali-kali. Mereka semua sama sepertiku, memulai dari bawah. Harapan baru tumbuh, memudaratkan rasa pesimis yang selama ini menghimpit.

Buku itu menjadi harta karun baruku. Malamnya, di bawah cahaya lampu 5 watt, aku membacanya hingga larut. Setiap kata, setiap kalimat, terasa seperti bisikan dari masa depan. Buku itu menjadi jendela baru bagiku, jendela yang tidak hanya menampilkan dunia, tetapi juga petunjuk bagaimana cara menggapai dunia itu.

Aku sadar, dunia di luar sana memang tidak akan datang menghampiriku. Akulah yang harus berusaha keluar, merangkak, bahkan berlari, untuk menggapainya. Aku tidak lagi hanya melihat dunia dari jendela usangku, tapi aku kini tahu, aku bisa mengubah dunia. Tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk Ayah dan Ibu yang telah memberiku segala yang mereka punya.

Dan malam itu, sambil memeluk buku Jalan Menuju Puncak, aku terlelap. Mimpiku tidak lagi tentang mobil-mobil mengkilat atau rumah-rumah mewah.

Mimpiku adalah tentang sebuah bangunan yang megah, yang kudirikan dengan tanganku sendiri. Bangunan itu adalah sebuah impian yang kini memiliki peta, dan aku, Ryan siap memulai perjalanan ini.

Jendela itu adalah satu-satunya layar yang menghubungkanku dengan realitas yang berbeda. Sebuah realitas yang terasa begitu jauh, bagai negeri dongeng yang hanya bisa kudengar ceritanya. Di baliknya, aku melihat kesibukan pagi. Pria-pria dengan kemeja rapi dan sepatu mengkilat bergegas menuju kantor.

Wanita-wanita dengan tas bermerek berjalan santai sambil menyeruput kopi. Mereka semua tampak memiliki tujuan yang jelas, masa depan yang terjamin. Sementara aku, tujuanku setiap pagi hanyalah sampai di sekolah tanpa sepatu yang terlalu bolong dan tanpa seragam yang terlalu lusuh.

Dunia di balik jendela itu punya aroma yang berbeda. Aroma parfum mahal, bau roti panggang dari kafe, dan wangi bunga dari taman depan rumah-rumah mewah.

Kontras dengan aroma di gang kami yang pekat dengan bau sampah, asap rokok Ayah yang sesekali mengepul, dan aroma masakan seadanya dari dapur Ibu. Aku sering menutup mata mencoba membayangkan diriku berada di sana, di tengah keramaian yang rapi itu. Namun, setiap kali kubuka mata, pemandangan yang sama menyambutku berupa gang sempit, dinding kusam, dan jendela usang yang menjadi saksi bisu dari semua impian yang kusimpan.

Hidup di gang sempit ini mengajarkan banyak hal. Kami semua berjuang. Tetangga sebelah, Pak Warno, seorang tukang ojek, sering pulang larut malam dengan wajah lelah. Di depan rumahnya, Ibu Nani berjualan gorengan berharap bisa membeli susu untuk anaknya yang masih balita.

Dan di ujung gang, ada kami. Ayahku, seorang pemulung yang tangannya selalu kapalan, dan Ibuku yang setiap hari mencuci pakaian tetangga demi upah seadanya. Mereka tidak pernah mengeluh. Setidaknya tidak di hadapanku. Tapi aku tahu, perjuangan itu ada di mata mereka yang lelah setiap kali pulang.

Aku adalah anak tunggal. Tentu saja, aku adalah harapan mereka. Sebuah beban yang tak pernah mereka jadikan beban. Sebaliknya, mereka selalu memberiku dukungan tak terhingga. “Sekolah yang pintar, Nak,” kata Ayah setiap pagi sebelum ia berangkat memulung. “Hanya itu jalan kita,” tambahnya.

Kata-kata itu, meskipun sederhana selalu memberiku kekuatan.

Ibu selalu memastikan aku punya seragam bersih, meskipun harus mencucinya tengah malam. Ia tidak pernah membiarkanku kelaparan, meskipun lauknya seringkali hanya tempe atau telur.

Di sekolah, aku berusaha menjadi yang terbaik. Bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk membalas perjuangan Ayah dan Ibu. Namun, kenyataannya tidak selalu mudah. Ada saja yang meremehkan. "Rian si Pemulung," bisik mereka saat aku lewat. Aku mencoba tidak peduli. Tapi terkadang, bisikan itu terasa seperti cambuk yang perih.

Mereka tidak tahu bahwa setiap koin yang Ayah dapatkan dari memulung, setiap tetesan keringat Ibu dari mencuci adalah alasan mengapa aku bisa berada di sekolah yang sama dengan mereka.

Aku sering duduk di pinggir lapangan sendirian saat jam istirahat. Melihat teman-teman lain bermain bola atau tertawa-tawa sambil membeli jajan di kantin. Aku tidak pernah punya uang jajan. Aku membawa bekal dari rumah, nasi dan lauk seadanya. Pernah suatu kali, seorang teman mengulurkan sebungkus permen. Aku menggeleng, menolak. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena aku merasa tidak pantas menerima kebaikan dari mereka yang tidak pernah memahami hidupku.

Namun, di tengah semua kesulitan itu, ada satu hal yang tidak pernah pudar, yaitu rasa ingin tahu. Aku ingin tahu seperti apa rasanya naik mobil mengkilat itu. Aku ingin tahu bagaimana rasanya membeli roti panggang yang wangi itu. Aku ingin tahu apa yang membuat orang-orang di seberang sana selalu tersenyum. Dan yang paling penting, aku ingin tahu bagaimana caranya agar Ayah dan Ibu bisa tersenyum tanpa harus menyembunyikan kelelahan mereka.

Suatu sore, aku duduk di depan jendela usangku. Matahari terbenam, mewarnai langit dengan jingga dan ungu. Aku melihat sebuah pesawat melintas, meninggalkan jejak putih di langit. Pemandangan itu, entah mengapa, memberiku sedikit adanya kedamaian. Di atas sana, semua orang sama. Tidak ada gang sempit atau jalanan aspal mulus. Tidak ada yang kaya atau miskin. Hanya ada satu tujuan bergerak maju.

Aku tiba-tiba merasa, mungkin hidupku juga seperti itu. Mungkin aku memang berada di gang sempit ini, tapi aku juga bisa bergerak maju. Seperti pesawat itu. Aku bisa terbang lebih tinggi, melewati awan, dan melihat dunia yang berbeda.

Aku menutup mata, dan berjanji pada diriku sendiri. Jendela ini mungkin usang, tapi ia tidak akan menjadi batasanku. Ia hanya menjadi pengingat dari mana aku berasal. Dan dari sini, dari titik terendah ini, aku akan memulai perjalananku. Aku akan mencari jalan keluar. Jalan yang akan membawaku tidak hanya melihat dunia, tapi juga menjadi bagian dari dunia yang lebih baik. Untuk Ayah, untuk Ibu, dan untuk diriku sendiri.

****

Janji itu, kukuhkan dalam hati. Keinginan untuk mengubah nasib membuncah, membuatku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Namun, kenyataan pahit adalah aku tidak tahu harus memulai dari mana. Hanya ada satu hal yang bisa kulakukan saat itu, yaitu belajar.

Belajar dengan giat seakan tidak ada hari esok. Aku meminjam buku-buku lama dari perpustakaan sekolah, mencatat setiap ilmu yang kudapat. Aku menjadi siswa yang paling sering bertanya pada guru. Rasa malu karena seragam yang lusuh dan sepatu yang bolong perlahan sirna, tergantikan oleh rasa haus akan ilmu.

Suatu hari, saat jam pelajaran, guru matematikaku, Pak Asep menanyakan tentang cita-cita. Aku ragu-ragu mengangkat tangan, lalu dengan suara lirih, aku menjawab, "Saya ingin menjadi arsitek." Tawa kecil terdengar dari beberapa teman.

Riko, si anak orang kaya, berbisik, "Arsitek? Nanti kamu mau bangun rumah dari sampah?"

Bisikan itu menusuk, membuatku menunduk. Pak Asep melihatku, lalu ia berkata, "Cita-cita itu adalah pondasi, Rian. Tidak peduli seberapa kecil pondasimu, jika kamu mau berusaha, kamu bisa membangun istana."

Kata-kata Pak Asep meresap ke dalam jiwaku. Ia mengerti perasaanku, dan itu membuatku merasa tidak sendiri.

Sepulang sekolah, aku membantu Ayah memulung seperti biasa. Aku tetap semangat membayangkan setiap botol plastik dan kaleng bekas yang kupungut adalah bagian dari istana yang ingin kubangun. Ayah melihatku, dan ia tersenyum. "Kau terlihat lebih bersemangat, Nak," katanya. Aku hanya mengangguk, tidak bisa menjelaskan janji yang kubuat pada diriku sendiri.

Malam harinya, saat sedang memilah sampah yang kami kumpulkan, mataku tertuju pada sebuah buku bersampul lusuh yang tergeletak di tumpukan kardus. Buku itu terlihat sudah sangat tua, halamannya menguning dan beberapa bagian robek.

Aku mengambilnya, membersihkan dari debu yang menempel, dan membaca judulnya Jalan Menuju Puncak. Buku itu bukan fiksi, melainkan kumpulan kisah nyata tentang orang-orang sukses yang memulai dari nol.

Kisah-kisah tentang kegigihan dan ketekunan. Aku membaca satu per satu, dan setiap kisah terasa seperti sulutan api kecil di hatiku. Kisah tentang seorang penemu yang gagal ribuan kali, seorang pebisnis yang memulai dari garasi, seorang penulis yang naskahnya ditolak berkali-kali. Mereka semua sama sepertiku, memulai dari bawah. Harapan baru tumbuh, memudaratkan rasa pesimis yang selama ini menghimpit.

Buku itu menjadi harta karun baruku. Malamnya, di bawah cahaya lampu 5 watt, aku membacanya hingga larut. Setiap kata, setiap kalimat, terasa seperti bisikan dari masa depan. Buku itu menjadi jendela baru bagiku, jendela yang tidak hanya menampilkan dunia, tetapi juga petunjuk bagaimana cara menggapai dunia itu.

Aku sadar, dunia di luar sana memang tidak akan datang menghampiriku. Akulah yang harus berusaha keluar, merangkak, bahkan berlari, untuk menggapainya. Aku tidak lagi hanya melihat dunia dari jendela usangku, tapi aku kini tahu, aku bisa mengubah dunia. Tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk Ayah dan Ibu yang telah memberiku segala yang mereka punya.

Dan malam itu, sambil memeluk buku Jalan Menuju Puncak, aku terlelap. Mimpiku tidak lagi tentang mobil-mobil mengkilat atau rumah-rumah mewah.

Mimpiku adalah tentang sebuah bangunan yang megah, yang kudirikan dengan tanganku sendiri. Bangunan itu adalah sebuah impian yang kini memiliki peta, dan aku, Ryan siap memulai perjalanan ini.

Other Stories

DI BAWAH PANJI DIPONEGORO

Damar, seorang Petani, terpanggil untuk berjuang mengusir penjajah Belanda dari tanah airn ...

Mother & Son

Zyan tak sengaja merusak gitar Dana. Rasa bersalah membawanya pulang dalam diam, hingga na ...

Jodoh Nyasar Alina

Alina, si sarjana dari Eropa, pulang kampung cuma gara-gara restu Nyak-nya. Nggak bisa ker ...

Always In My Mind

Sempat kepikiran saya ingin rehat setelah setahun berpengalaman menjadi guru pendamping, t ...

Nina Bobo ( Halusinada )

JAM DINDING menunjukkan pukul 12 lewat. Nina kini terlihat tidur sendiri. Suasana sunyi. S ...

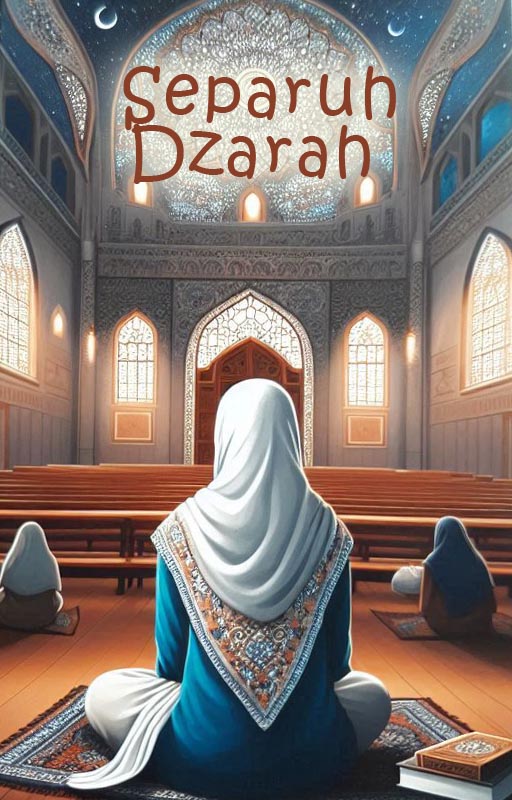

Separuh Dzarrah

Dzarrah berarti sesuatu yang kecil, namun kebaikan atau keburukan sekecil apapun jangan di ...